En la guerra: Nacionalismo, Imperialismo, Cosmopolítica

Un análisis de la relación entre nacionalismos e imperialismos ante la agresión de Putin contra Ucrania.

Via Commons

Para la mayoría de las preguntas que voy a examinar, debo confesar que no tengo una respuesta preparada. Peor aún, en muchos casos, me temo que estas respuestas no existen. Sin embargo, esto no puede impedirnos buscar estas respuestas y antes encontrar la formulación correcta de dichas preguntas, con la ayuda de todo lo que podemos aprender y discutir críticamente. La guerra en Ucrania plantea cuestiones de interés universal, nos afecta y nos afectará cada vez más: nuestro presente, nuestro futuro colectivo, nuestro lugar en el mundo. Con respecto a esta guerra, no somos como observadores distantes o neutrales, somos participantes, y su resultado también dependerá de lo que pensemos y hagamos. Estamos en guerra. No podemos “abandonar la guerra”, como escribió mi colega Sandro Mezzadra en un sólido manifiesto pacifista. Lo que no quiere decir que debamos hacer la guerra en todas las formas que se proponen inmediatamente. Nuestras posibilidades de acción son probablemente muy estrechas, pero no debemos decidir que no las hay.

¿Pero qué guerra es esta? Incluso esta, no podemos decir con absoluta certeza. Porque no tenemos una percepción completa de qué espacios está ocupando la guerra, aparte del territorio obvio que fue invadido por los ejércitos rusos en febrero pasado y algunas zonas adyacentes. Las preguntas cruciales sobre la intensidad de la guerra y las ramificaciones de la guerra más allá de Ucrania, quizás en todo el mundo, quedan pendientes a medida que la guerra se desarrolla y cambia progresivamente de carácter. De ellos también dependen las hipótesis que podamos formular sobre las formas que podría tomar la política (como práctica institucional y colectiva) y después de la guerra (si es que hay un “después”). En su célebre frase, repetida hasta la saciedad, Clausewitz decía que “la guerra es una continuación de la política por otros medios”. Pero una pregunta aún más decisiva es: ¿qué política puede continuar durante la guerra y cómo transformará la guerra las condiciones y el contenido mismo de la política después de ella?

Discutiré estas preguntas en torno a tres temas principales: Primero, “¿qué hay en una guerra?”, o ¿qué definiciones se pueden proponer para la guerra actual? En segundo lugar, ¿cómo redefine esta guerra la función del nacionalismo y la transformación de la “forma de la nación” misma? Tercero, cómo articula varios espacios políticos en una estructura global de conflictos y agencias.

¿Qué hay en una guerra?

Mi hipótesis en esta primera parte es la siguiente: el “carácter” de la guerra actual es imposible de entender si no aplicamos sucesivamente varias “cuadrículas” que operan en diferentes niveles y destacan distintas modalidades del conflicto. Por lo tanto, la guerra es esencialmente multidimensional: tiene lugar en varios “teatros” a diferentes ritmos. Pero debemos decidir a qué aspecto le damos primacía en nuestra evaluación política de los “desafíos” de la guerra, impulsando nuestras intervenciones, en los lugares donde estamos ubicados por historia y geografía (por ejemplo, como ciudadanos europeos). Esta decisión se basará en nuestra comprensión de los factores de guerra y su articulación, pero en última instancia será una decisión subjetiva, que no puede deducirse automáticamente de sus propias premisas.

Creo que la guerra se desarrolla en cuatro niveles diferentes simultáneamente, que trataré de señalar; pero algunos preludios están en orden. Primero, si bien el carácter de cualquier guerra ciertamente depende de los objetivos de los beligerantes, en realidad no se define por sus intenciones, sino por la constitución política de sus instituciones colectivas (generalmente naciones) y las condiciones históricas en las que se encuentran esas instituciones. Esto lleva a un segundo preliminar: hay muchos “tipos” de guerra. Las comparaciones son útiles, especialmente si involucran a actores similares: en este caso, con la guerra entre Estados Unidos e Irak en 2003, o las guerras en Yugoslavia en la década de 1990, o la guerra en Chechenia a principios de la década de 2000, la guerra de Vietnam en el 1970… Pero esencialmente funcionan como contraejemplos. En cierto sentido, cada nueva guerra es un nuevo tipo de guerra. Y tercero, una guerra tiene fases sucesivas de “movimiento” y “posición”, donde el equilibrio de fuerzas va cambiando: esto suele corresponder a mutaciones en las “fronteras” dentro de las cuales está contenida. En este caso, tras la fase inicial en la que las fuerzas nacionales de Ucrania hicieron retroceder la invasión rusa, la guerra se encierra en un asalto asesino a las líneas de defensa orientales del país, volviendo a su punto de partida en 2014, por así decirlo. Pero es solo con el desarrollo actual que todas las dimensiones “geopolíticas” se vuelven visibles.

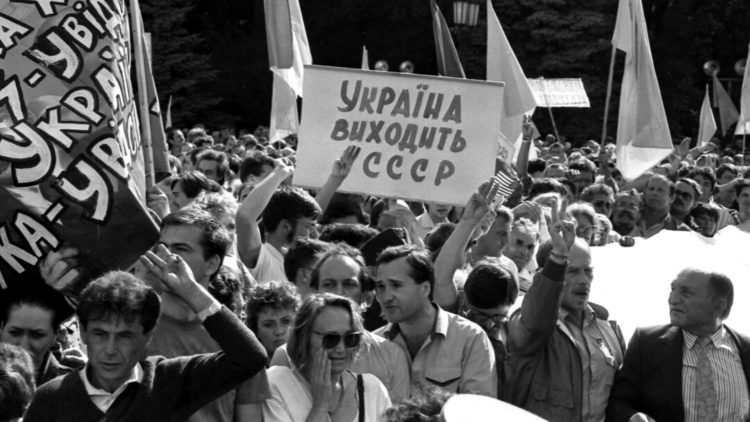

La primera definición que podemos dar es: esta es una guerra de independencia para la nación ucraniana. Esto posibilita comparaciones con las guerras de liberación antiimperialistas del siglo XX (como Argelia o Vietnam), o incluso con la constitución de las primeras naciones modernas que se desgajaron de los ingleses, de los españoles, del Imperio Otomano. Es cierto que Ucrania, que era una “república federal” en la Unión Soviética, se independizó formalmente en 1991 cuando se disolvió la Unión Soviética. Y fue reconocido por la comunidad internacional. Esto es crucial porque caracteriza inequívocamente la invasión rusa como una violación del derecho internacional. Por un lado, hay agresión, por el otro, hay resistencia. Sin embargo, la propaganda rusa dejó muy claro que la independencia de Ucrania no se aceptaba como un hecho consumado por parte del “imperio” al que perteneció la mayor parte del territorio ucraniano durante siglos, y que siguió existiendo durante la era comunista a pesar de los regímenes democráticos proclamados por la Revolución de Octubre. Por lo tanto, se puede decir que los ucranianos ahora están librando su guerra de independencia, después de la cual, si ganan, ya no se disputará la existencia de la nación. Sin embargo, esto se logra a costa de una enorme destrucción y sufrimiento.

La referencia a la continuación del dominio imperial en el espacio “euroasiático”, desde el Océano Pacífico hasta la frontera polaca y más allá, y especialmente a los efectos de la Revolución Rusa, nos obliga a considerar también la guerra desde un ángulo diferente y en una etapa diferente. La desproporción de fuerzas (y destrucción) es enorme, y hay algunas diferencias constitucionales significativas, pero al igual que las guerras en Yugoslavia en la década de 1990, esta “guerra de independencia” también pertenece a la categoría de guerras poscomunistas, que surgen del colapso de los antes llamados “estados socialistas” en Europa, y del fracaso de sus “políticas de nacionalidad”, que al final solo intensificaron nacionalismos hostiles (avivados aún más por las políticas salvajes de “acumulación primitiva” neoliberal). Esto llama nuestra atención sobre el hecho de que, en la perspectiva de un siglo, esta guerra no es solo una guerra europea, que opone a los pueblos europeos, a los estados-nación europeos y, en torno a ellos, a las estructuras y alianzas de poder europeas; es una continuación, o un nuevo episodio en la trágica historia de la guerra civil europea que comenzó con la Primera Guerra Mundial, fue remodelada por la Revolución de Octubre, luego por el ascenso del nazismo en la Alemania derrotada con su red de aliados fascistas en toda Europa, de ahí la Segunda Guerra Mundial, y finalmente la Guerra Fría y la “cortina de hierro” que entró en colapso en 1989. Esta es una trágica historia llena de cambios de régimen, destrucción y restauración de naciones, genocidios y masacres, dominaciones totalitarias cuyos vestigios no son completamente liquidados. Si miramos la guerra actual bajo esta perspectiva, la “guerra total” que se libra actualmente en el este de Ucrania y el éxodo de millones de personas no están justificados en absoluto, pero sí sorprenden menos. Esta es una repetición de un patrón existente, que se olvidó con demasiada facilidad, ya que se supuso que los problemas subyacentes habían sido “resueltos”.

Sin embargo, esta segunda definición conduce inmediatamente a una mayor ampliación del alcance de la guerra. Las guerras europeas del siglo XX también fueron “guerras mundiales”, o partes de “guerras mundiales”, concediendo un lugar más o menos “central” a Europa. Yo diría que la guerra actual es más bien una “guerra globalizada”, o va camino de convertirse en una “guerra globalizada”, aunque de carácter “híbrido”, en la que muchas partes del mundo, sus estructuras políticas y sus poblaciones están involucradas de una manera asimétrica. Esto se deriva del hecho de que los beligerantes inmediatos son parte de alianzas globales que brindan apoyo y pueden ser llamados a librar una “guerra por poder”. Dada la actitud ambigua de China hacia el conflicto, esto es especialmente cierto en el “lado occidental”, por supuesto. Sin flujos permanentes de armas e información, el ejército ucraniano, con todas sus virtudes, no podría resistir el asalto ruso. Y Occidente también está librando una “guerra económica” contra Rusia. Es muy significativo que mientras Rusia niega oficialmente que esté librando una guerra, calificándola de “operación militar especial” (como en las guerras coloniales pasadas), el Occidente también niega que esté involucrado en una guerra, pero habla de “sanciones”. Sobre todo, lo importante aquí es el hecho de que la combinación de destrucción causada por la guerra, bloqueo impuesto a las exportaciones de maíz y otros productos agrícolas, y repercusiones de las sanciones en la economía global, abre la perspectiva dramática de una escasez de alimentos que amenaza las poblaciones del Sur Global con hambre: esas poblaciones ahora también están “en guerra”.

Finalmente, hay una cuarta determinación de la guerra que no puede ser ignorada, acechando sus costas por así decirlo: la posibilidad de que se convierta en una guerra nuclear. Este tema preocupante fue planteado por Jürgen Habermas en un documento reciente que desató una controversia en Alemania. Muchos comentaristas creen que el uso de armas nucleares en la guerra es un instrumento de “chantaje” por parte del régimen ruso. Otros sugieren que la invasión rusa es una “guerra colonial con paraguas nuclear” que obliga al otro bando (la coalición occidental, unificada bajo la OTAN) a limitar la magnitud de su ayuda y el alcance de su intervención. Pero esto pasa por alto el punto, que tiene que ver con el hecho de que un “llegar a los extremos” nunca está excluido en una guerra total si no termina con una clara ventaja de un lado, y el hecho – correctamente enfatizado por Günther Anders o Edward Thompson en la época de la Guerra Fría – que la existencia (y magnitud) de las armas nucleares crea posibilidades catastróficas que no están controladas por los regímenes políticos y sus líderes. El ‘exterminismo’, para decirlo en palabras de Thompson, no es ‘impensable’.

Por lo tanto, volvemos a la necesidad de decidir cómo jerarquizar en nuestros juicios estas dimensiones heterogéneas que, sin embargo, no son independientes. Mi posición, frágil, lo sé, es que existe una urgencia inmediata de apoyar la resistencia del pueblo ucraniano, que se ejerce en nombre de la independencia de su nación, no porque la independencia nacional sea un valor absoluto per se, sino porque es claramente suyo el derecho a la autodeterminación que les ha sido negado, y porque son víctimas de una guerra criminal a gran escala. Su derrota sería moralmente inaceptable y tendría consecuencias políticas devastadoras para el orden internacional. Pero este apoyo no debe ser un apoyo ciego. Por lo tanto, paso ahora a los otros dos momentos de mi discusión, en relación con el tema del nacionalismo y la geopolítica de los espacios y conflictos globales.

Naciones y nacionalismos

Podríamos decir que la “palabra con N” vuelve a estar ahora en el centro del debate político, y plantea el espectro de la violencia, la intolerancia y la exclusión genocidas, al tiempo que nos obliga a reconsiderar la aparente irreductibilidad de la “forma nación” como referencia última para la definición de agentes históricos. La parte ucraniana está claramente animada por el espíritu de unidad y autonomía “nacional”, que puede llamarse “nacionalismo”, no hay otro término. Sin embargo, no podemos simplemente trazar una línea de equivalencia con el discurso “nacionalista” ruso: no se trata solo del desequilibrio de fuerzas y las posiciones disimétricas con respecto al derecho internacional (que sacraliza la “soberanía” de los estados-nación mientras son reconocidos internacionalmente, algo que depende de muchas contingencias). Es una cuestión de su tenor político: la propaganda rusa, explorando la realidad de algunos grupos extremistas que han jugado un papel activo en la política ucraniana desde la independencia y el imaginario de la “Gran Guerra” contra el nazismo después de 1941, está imaginando el régimen ucraniano como una resurrección del “nazismo”.

Pero es de hecho el régimen ruso actual el que exhibe caracteres totalitarios, desde la represión violenta de los opositores políticos, hasta el desarrollo de un discurso imperial centrado en la misión histórica y el valor superior del “pueblo ruso” retratado como un “pueblo maestro”. De lo cual se derivan dos axiomas relacionados: primero, no existe tal cosa como una “nación” sin nacionalismo, por lo tanto, el rechazo absoluto del nacionalismo como una ideología reaccionaria per se no tiene sentido a menos que decidamos que la forma misma de la nación debe ser rechazada (la cual, de hecho, era la posición de una gran corriente en la tradición socialista). Pero, en segundo lugar, las fluctuaciones del nacionalismo y los altibajos de la forma de nación en diferentes lugares y momentos de la historia son recíprocos. La historia de las naciones (en gran parte determinada por las guerras en las que están involucradas) genera cambios dramáticos en el significado y tenor de las ideologías nacionalistas, que a su vez empujan a las naciones en direcciones opuestas. O, mejor dicho, lo que importa políticamente son las proporciones variables, los desequilibrios desiguales de formas antitéticas de “nacionalismo” bajo un mismo nombre. En otras palabras, no deberíamos tratar de dar una respuesta a una pregunta como: “¿qué es el nacionalismo ucraniano?”, sino más bien: ¿en qué se está convirtiendo en el curso de esta guerra?

Una vez más, soy consciente de que las hipótesis que voy a presentar son muy frágiles. Podrían ser refutadas muy rápidamente, pero tal vez valga la pena considerarlas. Creo que la cuestión central, en torno a la cual gira la orientación política del nacionalismo ucraniano y sus efectos políticos, se refiere al estatus del “multiculturalismo” (empezando por el multilingüismo) en las instituciones del estado-nación ucraniano. En cuanto a las categorías de préstamo que ahora son ampliamente aceptadas por la sociología política en términos de la oposición del demos contra el ethnos, pronosticaré un escenario “optimista” vinculado a los caracteres de la resistencia patriótica actual, lo que sugiere que Ucrania y su identidad ideal están pasando de una “nación étnica” a una “nación cívica”, o una prevalencia de demos sobre ethnos. Esto se debe al hecho notable de que, contrariamente a las expectativas del invasor, las dos “comunidades lingüísticas” existentes en Ucrania, que, no olvidemos, se superponen en gran medida (lo que significa que la mayoría de los ucranianos son bilingües) han unido sus fuerzas en la resistencia patriótica y se han identificado con la idea de un Estado-nación ucraniano independiente. Este parece ser un hecho decisivo, aunque es claro que fuerzas opuestas también están trabajando en varias partes del país.

Aquí es necesario un rápido desvío a través de los padrones del discurso ideológico. Del lado del imperialismo ruso, que niega que pueda existir una nación ucraniana, hay algunas contradicciones (que no impiden que los ideólogos correspondientes se unan). Un discurso se centra en la idea de que existe un único “mundo ruso”, con una genealogía enraizada en la historia religiosa y lingüística de la que los ucranianos y su idioma son solo una rama continuamente unida a otras, marcada simbólicamente por la “transferencia” desde el metrópoli de Kiev a Moscú. Otro, más similar a los discursos coloniales en otras partes del mundo, presenta el “ucraniano” como una lengua y la población que la habla en términos de una raza inferior, o un “pueblo sin historia”, excepto por su incorporación y educación en el ámbito del imperio. Los dos discursos explican cómo, a la inversa, se construyó la narrativa nacionalista en Ucrania: como una narrativa de la existencia continua del pueblo/nación ucraniano que es sustancialmente idéntica a su resistencia contra la destrucción de su identidad colectiva perseguida sobre todo por el imperio ruso. Esta narración construye una continuidad mítica entre un reino medieval llamado “Rus”, cuya capital era Kiev, y un renacimiento nacional contemporáneo, a pesar de la completa heterogeneidad y discontinuidad de estas formaciones sociales, pero con manifestaciones simbólicas intermedias (los principados “cosacos”, los republicano “Rada” durante el período revolucionario posterior a 1917). La continuidad, por supuesto, va con la idea de que existe una identidad sustancial basada en la comunidad lingüística que ha resultado imposible de ser “erradicada” por el poder imperial. Mi objetivo no es descalificar esta narrativa (muy similar a otras mitologías nacionales en el mundo), sino más bien señalar por qué el legado del pasado en esta región es, de hecho, probablemente más complejo.

Como su nombre lo indica, Ucrania (dentro de fronteras fluctuantes a lo largo de los siglos) es una tierra fronteriza, donde la cultura y la “pertenencia” colectiva están marcadas por la multiplicidad y la hibridez, no faltando, por supuesto, la violencia y los conflictos sociales, pues siempre ha estado dividida entre imperios (o reinos) rivales, sujeta a particiones e incorporaciones a soberanías hegemónicas, revoluciones demográficas a través de deportaciones e introducción de pueblos extranjeros, incluidos los genocidios (de los cuales hay dos en el siglo XX): el exterminio bolchevique de campesinos por hambre, y el exterminio nazi de judíos mediante ejecuciones masivas y campos de exterminio… El fenómeno fundamental, como señalé hace un momento, es el bilingüismo de la mayoría de la población, que debe mucho al sistema escolar soviético a través del cual fue creada la actual clase media educada.

Estas son algunas de las razones por las que sostengo que el factor más importante en la génesis del espíritu patriótico que sustenta la capacidad de lucha del pueblo ucraniano en esta guerra no es la narrativa étnica (o sólo esta narrativa), sino la invención democrática de la revolución de Maidan en 2013-2014, que creó una noción de ciudadanía distinta de la comunidad étnica. Esta invención democrática ciertamente no es pura, tanto porque ha estado permeada por maniobras sectarias, manipulaciones de “oligarcas” y políticos corruptos, llegando incluso a violentos enfrentamientos entre milicias armadas, pero es inconfundible como una insurrección democrática popular, especialmente vista en el fondo de las tendencias regionales hacia el autoritarismo (o “posdemocracia”). Esta es sin duda una de las razones por las que la dictadura rusa de Vladimir Putin ya no pudo tolerarlo: porque inició una crítica a la corrupción y un movimiento colectivo hacia los valores oficiales de los sistemas democráticos de Europa occidental (por muy “oligárquicos” que sean ellos mismos, pero dejando espacio para el pluralismo político) y podría representar un modelo a seguir para los ciudadanos de la Federación Rusa.

Por supuesto, soy consciente de que otras fuerzas empujaron en la dirección opuesta: la más poderosa entre ellas es la guerra misma, en particular porque está destinada a desencadenar una rusofobia que apunta no solo a Rusia como Estado, sino a la cultura y el idioma rusos, en consecuencia su uso y valorización por parte de los propios ciudadanos ucranianos. La gran incógnita de la situación, políticamente decisiva para el futuro, radica en la evolución de esta antítesis.

Geopolítica y espacios supranacionales

Finalmente, quiero volver a la idea de que las diversas “guerras” que se superponen y están sobredeterminadas en la situación actual se vuelven inteligibles si unimos sus respectivas lógicas a una consideración de espacios políticos heterogéneos que se cruzan en la “tierra fronteriza” que es Ucrania. .

Permítanme comenzar con una paradoja fundamental inherente a la situación y agravada por la guerra misma: las naciones que buscan su independencia, especialmente si están luchando contra un imperio (o una entidad política que intenta resucitar un imperio pasado), están ansiosas por afirmar su soberanía. Sin embargo, la soberanía nacional (incluso para naciones muy poderosas, a fortiori para las más pequeñas) siempre ha sido una soberanía “limitada”, basada en el reconocimiento por parte de otras naciones, y la incorporación a sistemas de alianzas. En el apogeo de la era imperialista, se convertiría en gran medida en una autonomía formal, ya que el mundo estaba dividido en “campos” rivales, aunque no en las mismas modalidades en ambos lados. Esta situación se reproduce hoy, o quizás deberíamos decir que la “guerra de independencia” ucraniana demuestra que nunca había desaparecido, solo cambiando su geografía y estando sujeta a diferentes relaciones de fuerzas geopolíticas. Lo que aparece hoy es que Ucrania sólo puede defenderse y salvarse si se incorpora a la alianza militar de la OTAN, es decir, a la estructura imperialista occidental, hegemonizada por EE.UU. al servicio de sus intereses globales, y que sólo puede afirmar y desarrollar sus valores democráticos (en el sentido liberal) si se convierte en miembro de la estructura “cuasi-federal” que es la UE. Los dos procesos, que generan la dependencia como contenido real de la soberanía, están íntimamente entrelazados y pueden parecer imperceptibles, ya que la propia guerra aumenta la integración militar de los estados miembros de la UE, que tiene lugar bajo la égida de la OTAN, donde EEUU es absolutamente dominante. Lo que parecían evoluciones divergentes de lo político y lo militar en el pasado reciente (desde el final de la Guerra Fría), ahora aparecen nuevamente como caras gemelas de un mismo proceso (con la devastadora consecuencia de reinstalar una lógica de “campos” en la arena global y posponiendo indefinidamente la resolución de lo que he llamado de “guerra civil europea”).

¿Este fenómeno justifica la propaganda rusa que, desde un principio, explicó que la guerra (no nombrada así) es consecuencia de las políticas agresivas de la OTAN que intentan “hacer retroceder” al rival excomunista (como habían planeado algunos ideólogos neoconservadores)? No lo creo, porque incluso si la OTAN tuviera una política de “cerco” del espacio político euroasiático tradicionalmente dominado por Rusia, lo que parece innegable, en primer lugar no atacó militarmente a Rusia. Nunca podemos olvidar qué ejércitos invadieron Ucrania y actualmente la están destruyendo. Además, debe quedar claro que ningún compromiso con el régimen de Putin ni ceder a sus demandas resolverá la paradoja de adquirir la independencia a través del sometimiento a un conjunto mayor, mientras que por otro lado también me queda claro que existe una asimetría total para un país democrático entre la perspectiva de ser tomado y absorbido nuevamente por un imperio autocrático retrógrado y la perspectiva de ser incorporado a una federación que crea o perpetúa las desigualdades, pero que ha establecido reglas para participar en las negociaciones. Aquí se impone una discusión sobre las formas y grados contemporáneos del imperialismo, que también incluye una distinción entre las formas de sujeción que imponen. El siguiente paso sería tratar de evaluar la probabilidad de que, para Ucrania y para la propia Europa, la integración política que aparecerá como consecuencia inevitable de la “guerra de independencia” de los ucranianos, no esté plenamente identificada y sujeta a una integración militar en un “campo” trasatlántico restaurado. Esto dependerá de los desarrollos estratégicos de la guerra en sí: cuánto durará, qué lado “gana” o simplemente está en una posición favorable para negociar la paz o una tregua, qué soluciones son apoyadas o toleradas por la opinión pública de cada lado, donde también hay que contar el pueblo ruso.

Pero quizás la consideración más importante aún no se ha introducido ahora. No debemos ver el nivel de los conflictos geopolíticos entre alianzas militares y la nueva cartografía de los imperialismos globales (donde China puede ser el protagonista decisivo) como último recurso de la discusión. Lo que intenté conceptualizar hace un momento como el “carácter híbrido” de una guerra que no es tanto una “guerra mundial” sino una “guerra globalizada”, puede llevarnos en otra dirección. Las guerras se libran de manera crucial por límites y fronteras, y hay varios tipos y capas de ellas: en un nivel, las fronteras nacionales definen las reglas de inclusión y exclusión en una comunidad de conciudadanos normalmente impuestas por los estados, en otro nivel, las “líneas divisorias globales” que distribuyen el planeta y la población humana como tal entre “regiones”, que son el efecto de las hegemonías coloniales y poscoloniales, el desarrollo desigual y la ubicación de diferentes formas de capitalismo. Pensamos en la distribución de los territorios del mundo y la población mundial entre un Norte Global y un Sur Global. Claramente, esta distribución juega un papel decisivo en la percepción de la guerra en diferentes partes del mundo, alimentando particularmente la percepción ampliamente compartida en el Sur de que se trata de una guerra entre “imperialismos del Norte”, tal vez incluso una “guerra de poder” librada por los imperialismo más poderoso, a saber, los EE. UU. (aunque debe plantearse la cuestión de si sigue siendo el más poderoso). Pero lo que quería sugerir era el hecho de que esta distribución, si bien sigue siendo real (y crucial), también se ve exacerbada por otros fenómenos “globales”: el calentamiento global y la catástrofe ambiental son aquí decisivos. Este es un fenómeno que desplaza y subvierte todas las fronteras del mundo, particularmente las fronteras entre regiones habitables e inhabitables, y las “fronteras” de regiones explotables a costa de una inmensa destrucción de los paisajes naturales. La guerra está añadiendo un nuevo fenómeno, no menos devastador: la posibilidad o incluso la probabilidad de escasez masiva de alimentos y hambrunas en un futuro cercano en varias partes del mundo, la mayoría ubicadas en el Sur que no tienen cultivos suficientes ni reservas monetarias para comprar un recurso escaso a precios elevados. Esta es una forma concreta de catástrofe a la que podríamos agregar los efectos ambientales de una mayor producción y uso de armas. En intervenciones recientes, el filósofo francés Bruno Latour, que tiene estrechos vínculos con los movimientos ecologistas, ha sugerido que se libran dos guerras al mismo tiempo, independientes entre sí: la guerra contra la libertad de los ucranianos y la guerra contra la Tierra como un sistema vivo. Quiero decir que tienden a fusionarse en un solo estado de guerra “generalizado”, en el sentido “híbrido”. Las perspectivas, por lo tanto, son sombrías y la capacidad de reacción colectiva parece limitada.

Realmente no voy a terminar. Déjame decir esto. Me coloco en la perspectiva del pacifismo en el sentido amplio e histórico que pertenece a la tradición de la izquierda y el internacionalismo que es parte intrínseca del repertorio antiimperialista. Pero el pacifismo se encuentra en una situación con demandas contradictorias, especialmente desde el punto de vista de los ciudadanos europeos, como cuando estaban en juego cuestiones fundamentales de derechos humanos. En cuanto al internacionalismo, es más necesario que nunca, pero parece peligrosamente desarmado. Debemos apoyar “incondicionalmente” a un pueblo que sufre invasiones criminales y destrucción masiva, que tiene derecho a defenderse y vencer a su opresor. Por otro lado, no debemos abandonar la idea de que el régimen de Putin no es lo mismo que el pueblo ruso (así como el régimen nazi no era lo mismo que el pueblo alemán, las administraciones Bush o Trump no eran lo mismo que el pueblo estadounidense, etc.), por lo tanto, luchar contra la rusofobia y mostrar la máxima solidaridad con los disidentes rusos, que resisten la invasión desde adentro. Debemos retomar la campaña contra las armas nucleares y, de manera más general, buscar cada ocasión para recuperar la idea de un orden mundial diferente, basado en la independencia de las naciones y la interdependencia de los pueblos, y en la seguridad colectiva en lugar de las armas, la dominación y sanciones.