A mundialização, de Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernão Magalhães até aos nossos dias

Neste estudo, Éric Toussaint percorre o período que vai do século 15 ao século 21, pondo em relevo os efeitos dramáticos da globalização capitalista.

Neste estudo, Éric Toussaint percorre o período que vai do século 15 ao século 21, pondo em relevo os efeitos dramáticos da globalização capitalista.

O início da mundialização/globalização remonta às consequências da primeira viagem de Cristóvão Colombo, que em outubro de 1492 desembarcou no litoral de uma ilha do mar das Caraíbas. É este o ponto de partida para uma intervenção brutal e sangrenta das potências marítimas europeias na história dos povos das Américas, região do Mundo que, até essa época, se mantivera arredada de relações regulares com a Europa, a África e a Ásia. Os conquistadores espanhóis, bem como os portugueses, britânicos, franceses, holandeses, conquistaram as terras que apelidaram Américas, provocando a morte da grande maioria da população indígena, a fim de explorarem ao máximo os recursos naturais (nomeadamente o ouro e a prata). Simultaneamente, as potências europeias partiram à conquista da Ásia. Mais tarde completaram o seu domínio na Australásia e por fim em África.

“A primeira viagem de Cristóvão Colombo é o ponto de partida de uma intervenção brutal e sangrenta das potências europeias na história dos povos das Américas”

Na América do Norte, a colonização europeia começou no século 17, conduzida essencialmente pela Inglaterra e pela França, e entrou em rápida expansão no século 18, numa época marcada também pela importação massiva de escravos africanos. As populações indígenas foram exterminadas ou empurradas para fora das zonas de implantação dos colonos europeus. Em 1700 os indígenas constituíam três quartos da população; em 1820 não chegavam a 3 %.

Até à integração forçada das Américas no comércio planetário, o eixo principal das trocas comerciais intercontinentais atravessava a China, a Índia e a Europa. O comércio entre a Europa e a China fazia-se por vias terrestres e marítimas (via mar Negro). A principal via que ligava a Europa à Índia (tanto a região do Guzarate no Noroeste da Índia, como os portos de Calecute e Cochim na região de Querala, no Sudoeste) passava pelo mar Mediterrâneo, Alexandria, Síria, Península Arábica (porto de Mascate) e por fim o mar Arábico. A Índia tinha também um papel ativo nas trocas comerciais entre a China e a Europa.

Até ao século 15, os progressos técnicos realizados na Europa dependiam da transferência de tecnologia vinda da Ásia e do mundo árabe.

Em finais do século 15 e ao longo do século 16, o comércio começou a percorrer outras vias. No momento em que o genovês Cristóvão Colombo, ao serviço da Coroa espanhola, abriu a rota marítima para as Américas pelo Atlântico, dirigindo-se para oeste, Vasco da Gama, o navegador português, rumou para a Índia, também pelo oceano Atlântico mas rumando a sul. Bordeja as costas ocidentais de África do Norte e do Sul, dobra o cabo da Boa Esperança na ponta sul de África e depois segue para leste.

Fernão de Magalhães ficou conhecido por ter planificado e dirigido a expedição espanhola de 1519 para as Índias Orientais, através do Pacífico, em busca de uma rota comercial marítima. Descobriu a passagem inter-oceânica à qual foi dado o seu nome (situada no extremo sul da Argentina) e efectuou a primeira navegação europeia de leste para oeste, do Atlântico em direcção à Ásia. Esta expedição, no decurso da qual Magalhães foi morto na batalha de Mactan (atualmente Filipinas) em 1521, foi a primeira circum-navegação da Terra, quando um dos dois navios restantes da expedição, composta por cinco pessoas, regressou finalmente a Espanha em 1522.

“Desde o início da Idade Média até ao século 15, os progressos técnicos realizados na Europa dependiam da transferência de tecnologia proveniente da Ásia e do mundo árabe”

A violência, a coerção e o roubo estão no cerne dos métodos empregues por Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Fernando Magalhães, a fim de servirem os interesses das coroas espanhola e portuguesa.

Nos séculos seguintes, as potências europeias e os seus servidores recorreram sistematicamente ao terror, ao extermínio e à extorsão, combinados com a procura de aliados locais dispostos a porem-se ao seu serviço. Numerosos povos da Terra vêem o curso da sua história inflectir brutalmente sob os golpes dos conquistadores, dos colonos e do capital europeu. Outros sofreram um destino ainda mais terrível, pois foram exterminados ou reduzidos à situação de estrangeiros no seu próprio país. Outros ainda foram transplantados à força de um continente para outro e submetidos à escravatura.

É certo que os períodos históricos que precederam o século 15 da era cristã foram marcados em numerosas ocasiões por conquistas, pela dominação e pela barbárie, mas esses feitos não abarcavam o planeta inteiro. O que é notável ao longo dos últimos cinco séculos é que as potências europeias partiram à conquista do Mundo inteiro e em três séculos conseguiram estabelecer uma relação brutal entre (quase) todos os povos do Mundo. Ao mesmo tempo, a lógica capitalista conseguiu por fim dominar todos os outros modos de produção (sem necessariamente os eliminar por completo).

“Numerosos povos da Terra vêem o curso da sua história inflectir brutalmente sob os golpes dos conquistadores, dos colonos e do capital europeu”

Segunda viagem intercontinental de Vasco da Gama (1502)

Lisboa – cabo da Boa Esperança – África de Oriental – Índia (Querala)

Após uma primeira viagem à Índia realizada com sucesso em 1497-1499, Vasco da Gama voltou a ser enviado pela coroa portuguesa em missão àquela região, com uma frota de 20 navios. Parte de Lisboa em fevereiro de 1502. Quinze navios fizeram a viagem de regresso e cinco (sob o comando do tio de Vasco da Gama) ficaram para trás, a fim de proteger as bases portuguesas na Índia e bloquear os barcos que partissem da Índia pelo mar Vermelho, para impedir o comércio entre essas duas regiões. Vasco da Gama dobra o cabo em junho e faz escala na África Oriental em Sofala, para comprar ouro. [13] Em Kilwa força o soberano local a aceitar o pagamento de um tributo anual pago em pérolas e ouro e a seguir parte para a Índia. Cruza-se ao largo de Cananor (a 70 km a norte de Calecute, hoje chamada Kozhikode) com navios árabes que regressavam do mar Vermelho. Apodera-se de um navio que regressava de Meca com peregrinos e uma carga de valor. Uma parte da carga é pilhada e o navio incendiado. A maior parte dos passageiros e da tripulação é morta. A seguir aporta a Cananor, onde troca presentes com o soberano local (oferece ouro e recebe em troca pedras preciosas), mas não estabelece negócio, pois parece-lhe demasiado alto o preço das especiarias. Faz-se à vela para Cochim (hoje chamado Kochi), ancora os seus navios diante de Calecute e exige ao soberano local que expulse toda a comunidade de negociantes muçulmanos (4.000 famílias) que utilizam o porto como base comercial com o mar Vermelho.

Reprodução da Pinta, uma das três caravelas de Cristóvão Colombo

Perante a recusa do samudri, o soberano local hindu, Vasco da Gama manda bombardear a cidade, como de resto já tinha feito em 1500 Pedro Álvares Cabral, outro navegador português. Levanta âncora para Cochim no início de novembro, onde compra especiarias em troca de prata, cobre e têxteis roubados ao navio que tinha afundado. Estabelece um entreposto comercial permanente no Cochim e deixa lá cinco navios, para proteger os interesses portugueses.

Antes de abandonar a Índia, de regresso a Portugal, a frota de Vasco da Gama foi atacada por mais de 30 navios financiados pelos negociantes muçulmanos de Calecute. São derrotados após um bombardeamento português. Em consequência, uma parte da comunidade comerciante muçulmana de Calecute decide estabelecer-se noutro lugar. Estas batalhas navais mostram claramente a violência e o carácter criminoso das acções de Vasco da Gama e da frota portuguesa.

Vasco da Gama regressa a Lisboa em outubro de 1503 com 13 dos seus navios e perto de 1.700 toneladas de especiarias, ou seja uma quantidade semelhante à que Veneza trazia anualmente do Médio Oriente em finais do século 15. As margens de lucro do comércio português eram bastante maiores que as dos Venezianos. A maior parte das especiarias desembarcava na Europa via Anvers, principal porto dos Países Baixos espanhóis e, nessa época, o porto europeu mais importante.

As expedições marítimas chinesas no século 15

Os Europeus não foram os únicos a realizar longas viagens e a descobrir novas rotas marítimas mas, manifestamente, foram os mais agressivos e conquistadores.

Algumas décadas antes de Vasco da Gama, entre 1405 e 1433, sete expedições chinesas rumaram em direcção a oeste e visitaram nomeadamente a Indonésia, o Vietname, a Malásia, a Índia, o Ceilão, a Arábia (estreito de Ormuz e mar Vermelho), as costas orientais de África (nomeadamente Mogadíscio e Melinde).

No reinado do imperador Yongle, a marina de Ming «abrigava aproximadamente um total 3.800 navios, dos quais 1.350 navios patrulha e 1.350 navios de combate adstritos aos postos de vigia e às bases insulares, uma frota principal de 400 grandes navios de guerra ancorados perto de Nanquim e 400 navios de carga para transporte de cereais. Havia ainda 250 navios-tesouro de grande raio de acção» [14]. Eram cinco vezes maiores que qualquer dos navios de Vasco da Gama, com 120 metros de comprimento e 50 metros de boca. Os navios maiores tinham pelo menos 15 compartimentos estanques, de modo que um rombo num compartimento não fazia afundar o navio e podia ser reparado em alto mar.

As suas intenções eram pacíficas, mas tinham força militar suficiente para fazer frente a qualquer ataque, o que apenas aconteceu em três ocasiões. A primeira expedição teve por destino as Índias e suas especiarias. As outras tiveram por missão explorar a costa oriental da África, o mar Vermelho e o golfo Pérsico.

O objectivo principal destas viagens era o estabelecimento de boas relações, com a oferta de presentes e a escolta de embaixadores ou soberanos que se dirigiram à China ou de lá partiram. Não foi feita qualquer tentativa de estabelecer bases com fins comerciais ou militares. Os Chineses procuravam novas plantas medicinais e uma das missões trouxe consigo 180 membros da profissão médica. Em contraste, na primeira viagem de Vasco da Gama à Índia a tripulação era composta por cerca de 160 homens, alguns deles artilheiros, além de músicos e três intérpretes árabes. Depois de 1433 os Chineses desistiram das suas expedições de longo curso e dedicaram-se ao desenvolvimento interno.

Em 1500 os níveis de vida eram comparáveis

Quando as potências europeias se lançaram à conquista do resto do mundo, no fim do século 15, o nível de vida e o grau de desenvolvimento dos Europeus não eram superiores a outras grandes regiões do Mundo. A China ultrapassava incontestavelmente a Europa Ocidental em numerosos aspectos: condições de vida dos habitantes, nível científico, trabalhos públicos, [15] qualidade das técnicas agrícolas e de produção. A Índia encontrava-se mais ou menos em pé de igualdade com a Europa, nomeadamente do ponto de vista das condições de vida dos seus habitantes e da qualidade dos produtos manufacturados (os seus têxteis e o seu ferro eram de melhor qualidade que os europeus) [16]. A civilização inca, nos Andes da América do Sul, e a dos Astecas, no México, eram também elas muito avançadas e florescentes.

É preciso usar muita prudência quando se trata de definir critérios de desenvolvimento e evitar a limitação dos cálculos ao produto interno bruto por habitante. A esperança de vida, o acesso à água potável, as condições de segurança, a qualidade da saúde, o respeito pelas diferenças, a relação entre homens e mulheres, os mecanismos de solidariedade colectiva constituem no seu conjunto critérios de comparação mais importantes que o PIB por habitante. Dito isto, mesmo que apenas nos limitemos a este último critério e lhe juntemos a esperança de vida e a qualidade da alimentação, os Europeus não viviam melhor que os povos das outras grandes regiões do Mundo antes da conquista.

O comércio intra-asiático antes da intromissão das potências europeias

Em 1500 a população asiática era cinco vezes superior à da Europa Ocidental. A população indiana só por si representava o dobro da europeia ocidental [17]. A região representava por isso um vasto mercado, com uma comunidade de negociantes asiáticos que operava entre África e as Índias e entre as Índias Orientais e a Indonésia. A leste do distrito de Malaca o comércio era dominado pela China.

Os negociantes asiáticos conheciam bem a direcção sazonal dos ventos e os problemas da navegação no oceano Índico. Havia numerosos navegadores experientes na região e tinham à sua disposição um conjunto de estudos científicos sobre astronomia e navegação. Os seus instrumentos de navegação não ficavam muito atrás dos instrumentos portugueses.

Da África Oriental a Malaca (no estreito apertado que separa Samatra da Malásia), o comércio asiático era efectuado por comunidades de mercadores que desenvolviam as suas actividades sem navios armados nem ingerência assinalável dos governantes.

As coisas mudaram radicalmente com os métodos empregues pelos Portugueses, Holandeses, Ingleses e Franceses ao serviço dos respectivos estados e comerciantes. As expedições marítimas lançadas pelas potências europeias em direcção a vários lugares da Ásia aumentaram consideravelmente, conforme mostra o quadro abaixo (extraído de Maddison, 2001). Maddison indica claramente que Portugal foi sem qualquer dúvida a potência dominante na Ásia durante o século 16. Foi substituído no século seguinte pelos Holandeses, que se mantiveram dominantes ao longo do século 18, com os Ingleses a ocuparem a segunda posição.

A Grã-Bretanha junta-se às outras potências europeias na conquista pelo Mundo

«No século 16 as principais actividades da Inglaterra fora da Europa eram a pirataria e as viagens de descobrimento tendo em vista o estudo das possibilidades de criar um império colonial. A sua jogada mais ousada foi o apoio real à expedição de Drake (1577-1580), que, com cinco navios e 116 homens, contornou o estreito de Magalhães, capturou e pilhou navios espanhóis carregados de tesouros ao largo da costa chilena e peruana, estabeleceu contactos úteis nas ilhas de especiarias das Molucas, Java, dobrou o cabo da Boa Esperança e passou pela Guiné no seu regresso» [18].

Em finais do século 16 a Grã-Bretanha marca um ponto decisivo para a afirmação definitiva da sua potência marítima ao infligir uma derrota naval à Espanha, ao largo da costa britânica.

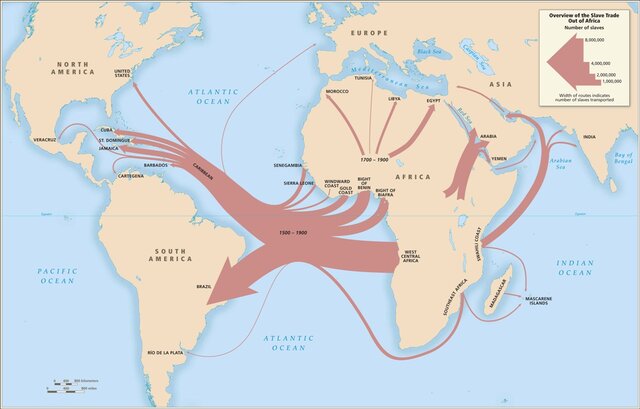

A partir desse momento, lança-se à conquista do Novo Mundo e da Ásia. No Novo Mundo, cria as colónias açucareiras das Antilhas e, a partir da década de 1620, participa activamente no tráfico de escravos importados de África. Simultaneamente instala, entre 1607 e 1713, quinze colónias de povoamento na América do Norte, das quais treze acabam por declarar independência, tornando-se os Estados Unidos; as duas restantes mantiveram-se na esfera de influência britânica e viriam a fazer parte do Canadá.

Na Ásia, a coroa britânica adopta outra política: em vez de recorrer à criação de colónias de povoamento, instaura um sistema de colónias de exploração, a começar pela Índia. Para isso o Estado britânico oferece protecção à Companhia das Índias Orientais em 1600 (uma associação de mercadores concorrente de outros agrupamentos do mesmo tipo na Grã-Bretanha). Em 1702 a Companhia das Índias Orientais obtém do Estado o monopólio do comércio e lança-se à conquista das Índias, que acaba vitoriosa na batalha de Plassey, em 1575, o que lhe permite passar a controlar Bengala. Durante pouco mais de dois séculos, a Grã-Bretanha aplica uma política económica proteccionista pura e dura. Após tornar-se a potência económica dominante durante o século 19, impõe uma política imperialista de livre-cambismo [19]. Por exemplo, impõe a tiro de canhão à China a «liberdade de comércio» a fim de forçar os Chineses a comprarem o ópio indiano e permitirem aos Britânicos adquirir, com os proventos da venda do ópio, o chá chinês, para depois o venderem no mercado europeu.

Entretanto a Grã-Bretanha expande as suas conquistas na Ásia (Birmânia, Malásia), na Australásia (Austrália, Nova Zelândia, etc.), na África do Norte (Egipto), no Próximo Oriente, e por aí fora…

Ao nível da África Subsariana, até ao século 19, o comércio dos escravos constitui o seu interesse dominante. Depois lança-se à conquista.

Goa: um enclave português na Índia

Na Índia, como noutras partes da Ásia, os Ingleses foram antecedidos pelos Portugueses, que conquistaram pequenos territórios indianos. Aí instalaram entrepostos comerciais e instauraram o terrorismo religioso. É assim que vemos aparecer em Goa em 1560 o tribunal da Inquisição, que se mantém activo até 1812. Em 1567 foram banidas todas as cerimónias hinduístas. Em pouco mais de dois séculos o tribunal da Inquisição fez 16.000 julgamentos em Goa e milhares de indianos pereceram na fogueira.

A conquista das Índias pelos Britânicos

Os Britânicos, durante a conquista da Índia, expulsaram os outros concorrentes europeus, holandeses e franceses. Estes tentaram impor-se, mas falharam. A sua derrota em meados do século 18, durante a guerra de sete anos que os opôs aos Britânicos, deveu-se principalmente à falta de apoio do Estado francês [20].

Para conseguirem controlar a Índia, os Ingleses procuraram sistematicamente alianças junto das classes dominantes e dos senhores locais. Não hesitaram, quando lhes pareceu necessário, em utilizar a força, como sucedeu na batalha de Plassey, em 1757, ou aquando da violenta repressão da revolta dos Sipais em 1859.

Puseram ao seu serviço as estruturas locais de poder e na maior parte das vezes deixaram os senhores locais no poder, prometendo-lhes a possibilidade de continuarem a ter uma vida de ostentação, ao mesmo tempo que lhes impunham as regras do jogo (não dispunham de poder real face aos Britânicos). Foi mantida e até reforçada a divisão da sociedade em castas, que tem um peso terrível na sociedade indiana até aos dias de hoje. Assim, à divisão da sociedade em classes e ao domínio do sexo masculino sobre as mulheres acresce uma divisão em castas baseada no nascimento.

Por via da cobrança de impostos e do comércio desigual entre a Índia e a Grã-Bretanha, o povo indiano contribuiu para o enriquecimento da Grã-Bretanha como país e das suas classes ricas (comerciantes, industriais, pessoal político). Mas os Britânicos não foram os únicos a enriquecer: os banqueiros, os comerciantes, os patrões das manufacturas indianos acumularam igualmente fortunas colossais. Graças a isso a Companhia das Índias Orientais (EIC) e o Estado britânico conseguiram manter durante muito tempo uma dominação que suscitava um profundo repúdio junto da população.

O exemplo da indústria do algodão

Os têxteis de algodão produzidos na Índia tinham uma qualidade inigualável em todo o mundo. Os Britânicos tentaram copiar as técnicas indianas de produção e produzir no país deles algodões de qualidade comparável, mas durante muito tempo o resultado foi medíocre. Sob pressão nomeadamente dos proprietários de manufacturas têxteis britânicas, o governo de Londres proibiu a exportação de tecidos de algodão indianos para os territórios do Império Britânico. Londres proibiu também a Companhia das Índias Orientais de comerciar tecidos de algodão indianos fora do Império. Assim a Grã-Bretanha tentou encerrar todos os pontos de venda dos têxteis indianos. Foi graças a estas medidas que a indústria britânica de algodão conseguiu ser rentável.

Embora actualmente os Britânicos e as outras potências mais industrializadas recorram sistematicamente, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a acordos comerciais relativos ao direito da propriedade intelectual, para dominarem países em desenvolvimento como a Índia, há pouco menos de três séculos não hesitaram em copiar os métodos de produção e de design dos Indianos, nomeadamente no domínio dos têxteis de algodão [21].

Por outro lado, para aumentarem os seus lucros e serem mais competitivos que a indústria algodoeira indiana, os patrões britânicos das empresas algodoeiras foram levados a introduzir novas técnicas de produção: utilização da máquina a vapor e de nova maquinaria de fiar e tecer. Recorrendo à força, os Britânicos transformaram a Índia a fundo. Enquanto até finais do século 18 a economia indiana era exportadora de produtos manufacturados de alta qualidade e satisfazia largamente a procura interna, nos séculos 19 e 20 foi invadida por produtos manufacturados europeus, em particular britânicos. A Grã-Bretanha proibiu a Índia de exportar os seus produtos manufacturados, forçou a Índia a exportar cada vez mais ópio para a China no século 19 (tal como impôs militarmente à China a compra do ópio indiano) e inundou o mercado indiano de produtos manufacturados britânicos. Em suma, induziu a Índia ao subdesenvolvimento.

A destruição e a apropriação dos bens comunitários

Desde o dealbar do capitalismo que os bens comuns foram sistematicamente postos em causa pela classe capitalista e sujeitos à lógica da mercantilização e da apropriação privada. Entre os objectivos dos capitalistas, quando começaram a investir em manufacturas na Europa, há vários séculos: suprimir as fontes vitais de subsistência ao maior número possível de camponeses, que constituíam de longe a maior parte da população, a fim de os obrigar a migrarem para as cidades e aceitarem trabalhar por um salário miserável nas fábricas capitalistas. Entre os objectivos perseguidos nos países dos outros continentes submetidos à conquista das potências europeias: roubar as terras das populações locais, as suas matérias-primas e portanto os seus recursos vitais, instalar colonos e obrigar as populações ao trabalho forçado.

Nos séculos 16 a 19, os diversos países cujas economias foram progressivamente dominadas pelo sistema capitalista viveram um vasto processo de destruição dos bens comuns. Autores como Karl Marx (1818-1883) no livro 1 de O Capital [22], Rosa Luxemburg (1871-1919) no seu livro A Acumulação do Capital [23], Karl Polanyi (1886-1964) em A Grande Transformação [24], Silvia Federici (1942) em Calibã e a Bruxa [25] trouxeram esse facto à luz. O belo filme de Raoul Peck sobre o jovem Karl Marx [26] começa com imagens muito fortes mostrando um dos múltiplos casos de destruição dos bens comuns: a repressão brutal de pobres que estão a apanhar lenha caída nas florestas do Reno, na Alemanha, e a tomada de posição de Karl Marx em defesa das vítimas de perseguição judicial, por terem exercido um direito colectivo milenar que entrou em contradição com a lógica capitalista. Daniel Bensaïd consagrou-lhe um pequeno livro intitulado Les Dépossédés: Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres [Os Despojados: Karl Marx, os Ladrões de Lenha e o Direito dos Pobres], no qual mostra o processo de destruição dos bens comuns. [27]

Em O Capital, Karl Marx resume certas formas assumidas pela imposição do sistema capitalista na Europa: «O roubo dos bens da Igreja, a alienação fraudulenta dos domínios estatais, o furto da propriedade comunal, a transformação usurpatória, realizada com inescrupuloso terrorismo, da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna, foram outros tantos métodos idílicos da acumulação primitiva. Tais métodos conquistaram o campo para a agricultura capitalista, incorporaram o solo ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado inteiramente livre.» [O Capital, Livro I, Cap. 24, segundo a já referida tradução de Rubens Enderle]

Ao mesmo tempo que se impunha progressivamente como modo de produção dominante na Europa, o capitalismo estendeu o seu reino ao resto do planeta: «A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista.» [O Capital, Livro I, Cap. 24, secção 6, ibid.]

A dívida externa como arma de dominação e subordinação

A utilização da dívida externa como arma de dominação desempenhou um papel cimeiro na política imperialista das principais potências capitalistas durante o século 19 e assim continua no século 21, sob formas que foram evoluindo. A Grécia, desde o seu nascimento nos anos 1820-1830, foi totalmente submetida aos ditames das potências credoras (em particular a Grã-Bretanha e a França) [28]. O Haiti, que se libertou da França durante a Revolução Francesa e proclamou a independência em 1804, voltou a ser subjugada pela França em 1825, por meio da dívida [29]. A Tunísia endividada foi invadida pela França em 1881 e transformada em protectorado-colónia [30]. Igual destino foi imposto ao Egipto em 1882 pela Grã-Bretanha [31]. O Império Otomano, a partir de 1881, foi submetido directamente aos credores (Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália …), [32] o que acelerou o seu desmembramento. A China foi forçada pelos credores a ceder concessões territoriais e a abrir totalmente o seu mercado no século 19. A Rússia czarista, fortemente endividada, também poderia ter se tornado presa das potências credoras, se a revolução bolchevique não tivesse possibilitado em 1917-1918 o repúdio unilateral das dívidas [33].

Das diversas potências periféricas [34] que poderiam potencialmente aceder ao papel de potências capitalistas imperialistas na segunda metade do século 19 – o Império Otomano, o Egipto, o Império Russo, a China e o Japão –, só o último conseguiu aí chegar. [35] De facto, o Japão praticamente não recorreu a empréstimos externos para alcançar um grande desenvolvimento económico e transformou-se numa potência capitalista imperialista na segunda metade do século 19, passando por um grande desenvolvimento capitalista autónomo no seguimento das reformas do período Meiji (iniciado em 1868). Importou as técnicas de produção ocidentais mais avançadas à época, ao mesmo tempo que impedia a penetração financeira estrangeira no seu território, recusando o recurso aos empréstimos externos e suprimindo os entraves à circulação de capitais autóctones. Em finais do século 19 o Japão passou de uma autarcia secular a uma expansão imperialista vigorosa. É claro que a ausência de endividamento externo não foi o único factor que lhe permitiu dar o salto para um desenvolvimento capitalista vigoroso, com uma política internacional agressiva, ascendendo assim ao pódio das grandes potências imperialistas. Outros factores – cuja enumeração ocuparia muito espaço – desempenharam um papel fundamental, a par da ausência de endividamento externo. [36]

A contrario, embora a China até aos anos 1830 tenha alcançado um desenvolvimento considerável e se tenha tornado uma potência económica de primeiro plano [37], o recurso ao endividamento externo permitiu às potências europeias e aos Estados Unidos progressivamente marginalizá-la e submetê-la. Também neste caso outros factores entraram em jogo, tais como as guerras abertas pela Grã-Bretanha e pela França para imporem o livre-cambismo e a exportação forçada do ópio para a China, mas o recurso à dívida externa e as suas consequências nefastas tiveram um papel muito importante. De facto, para reembolsar os empréstimos estrangeiros, a China teve de entregar às potências estrangeiras enclaves territoriais e portuários.

Rosa Luxemburgo menciona, entre os métodos empregues pelas potências capitalistas ocidentais para dominar a China, o «sistema da dívida pública, dos empréstimos europeus, do controlo europeu das finanças e da consequente ocupação de fortalezas chinesas, a abertura forçada de portos livres e a concessão de caminhos de ferro obtida sob pressão dos capitalistas europeus» [38]. Joseph Stiglitz, quase um século depois de Rosa Luxemburgo, retoma este tema no seu livro La Grande Désillusion (A Grande Desilusão).

Endividamento externo e livre-cambismo

Durante a primeira metade do século 19, os governos latino-americanos, com excepção do governo de Francia no Paraguai, adoptaram políticas de livre-cambismo, por pressão da Grã-Bretanha.

Dado que as classes dominantes locais não investiam na transformação ou na fabricação local de produtos destinados ao mercado interno, a adopção do livre-cambismo não ameaçava os seus interesses. Por consequência, o facto de aceitar a importação livre de produtos manufacturados provenientes sobretudo da Grã-Bretanha condenou esses países à incapacidade de adquirirem um verdadeiro corpo industrial. O abandono do proteccionismo destruiu grande parte das manufacturas e oficinas locais, nomeadamente no sector têxtil.

De certa maneira, podemos dizer que a combinação do recurso ao endividamento externo e a adopção do livre-cambismo constituem o factor fundamental do subdesenvolvimento na América Latina. Por outro lado, isto está relacionado com a estrutura social dos países da América Latina. As classes dominantes locais, nomeadamente a burguesia compradore, fizeram opções concordes com os seus interesses.

No final do século 18, várias regiões da América Latina, embora ainda estivessem sob domínio colonial, passaram realmente por um desenvolvimento artesanal e manufactureiro virado essencialmente para o mercado interno. A Grã-Bretanha apoiou as veleidades de independência dos Latino-Americanos, no fito de dominar economicamente a região. Desde o primeiro momento a Grã-Bretanha pôs uma condição ao seu reconhecimento dos estados independentes: eles deveriam comprometer-se a deixarem entrar livremente nos seus territórios as mercadorias inglesas (o objectivo era limitar os impostos sobre as importações a cerca de 5 %). A maioria dos novos estados aceitou e daí resultou uma crise para os produtores locais, em particular os artesãos e pequenos empresários. Eduardo Galeano dá uma série impressionante de exemplos no seu livro As Veias Abertas da América Latina [39]. Os mercados locais foram invadidos pelas mercadorias britânicas.

Importa sublinhar o factor essencial que permitiu à Grã-Bretanha tornar-se a principal potência industrial, financeira, comercial e militar mundial durante o século 19: as autoridades de Londres aplicaram na prática uma política fortemente proteccionista até 1846 [40]. Ao mesmo tempo que conseguiram convencer os líderes independentistas latino-americanos a assinarem, a partir de 1810-1820, acordos que abriram a economia dos novos estados independentes em construção às mercadorias e investimentos britânicos [41], as autoridades britânicas tiveram o cuidado de não renunciar à protecção das suas indústrias e do seu comércio. Foi por ter protegido fortemente o seu mercado e portanto as suas indústrias em pleno desenvolvimento, ao mesmo tempo que destruía as manufacturas concorrentes (como a indústria têxtil da Índia), que a Grã-Bretanha conseguiu tornar-se a primeira potência mundial. Uma vez que a sua indústria obteve um avanço tecnológico evidente, a Grã-Bretanha abriu-se ao livre-cambismo, pois já não tinha a temer uma concorrência séria. Como disse Paul Bairoch, a partir da década de 1840 «o país mais desenvolvido tornou-se o mais liberal, o que permitia atribuir o sucesso económico ao sistema do livre-cambismo, ainda que a relação de causalidade fosse inversa» [42]. Bairoch acrescenta que até 1860, no continente europeu, só alguns países que perfaziam menos de 10 % da população europeia continental tinham adoptado uma política de livre-cambismo: os Países Baixos, a Dinamarca, Portugal, a Suíça, a Suécia e a Bélgica. E não esqueçamos que os EUA permaneceram proteccionistas ao longo de todo o século 19 (e assim continuaram em grande parte no século 20).

Georges Canning, uma das principais figuras políticas britânicas [43], escreveu em 1824: «O negócio está feito: a América Hispânica é livre; e se nós não fizermos descarrilar os nossos negócios, ela é inglesa». Treze anos mais tarde, o cônsul inglês na região do rio da Prata, Woodbine Parish, podia escrever com propriedade, ao descrever um gaúcho da pampa argentina: «Examinem todas as peças do seu vestuário, tudo o que o rodeia, e, exceptuados os objectos de couro, o que encontram que não seja inglês? Se a mulher vem de saia, há noventa e nove por cento de probabilidade que tenha sido fabricada em Manchester. A panela ou a marmita onde cozinha, o prato de faiança onde come, a faca, as esporas, o freio do cavalo, o poncho que o cobre, tudo veio de Inglaterra» [44].

Para alcançar este resultado, a Grã-Bretanha não teve de recorrer à conquista militar (ainda que, quando assim achou necessário, não tenha hesitado em usar a força). Utilizou duas armas económicas muito eficazes: o crédito internacional e a imposição do abandono do proteccionismo.

As crises da dívida externa na América Latina, do século 19 ao século 21

Desde a sua independência nos anos 1820, os países da América Latina passaram por quatro crises da dívida.

A primeira estalou em 1826, em consequência da primeira grande crise capitalista internacional, que começou em Londres em dezembro de 1825. Esta crise da dívida prolongou-se até aos anos 1840-1850.

A segunda teve início em 1876 e terminou nos primeiros anos do século 20. [45]

A terceira começou em 1931, no seguimento da crise que estalou em 1929 nos EUA. Terminou em finais da década de 1940.

A quarta estalou em 1982, como reflexo da reviravolta da Reserva Federal dos EUA (Fed) em matéria de taxas de juro, combinada com a queda dos preços das matérias-primas. Esta quarta crise terminou em 2003-2004, quando o aumento dos preços das matérias-primas engrossou fortemente os rendimentos [46] em divisas. Os países da América Latina beneficiaram também da forte queda das taxas de juro internacionais decidida pela Fed, logo imitada pelo Banco Central Europeu (BCE) e pela banca de Inglaterra, a partir da crise bancária do Norte, que começou em 2008-2009.

O que se disse mais acima entra em contradição com a narrativa das crises que domina o pensamento económico-histórico [47] e que é veiculado pelos grandes meios de informação e pelos governantes. Segundo a narrativa dominante, a crise que rebentou em Londres em dezembro de 1825 e alastrou às outras potências capitalistas resultou do sobreendividamento dos estados latino-americanos; a dos anos 1870, do sobreendividamento da América Latina, do Egipto e do Império Otomano; a dos anos 1890, que quase provocou a falência de um dos principais bancos britânicos, do sobreendividamento da Argentina; a dos anos 2010, do sobreendividamento da Grécia e dos «PIGS» (Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha).

O capitalismo prosseguiu a sua ofensiva contra os bens comunitários nos séculos 20 e 21

O capitalismo continuou a sua ofensiva contra os bens comuns por duas razões: 1. Esses bens ainda não desapareceram completamente e portanto constituem uma limitação à dominação total do capital, que procura apropriar-se deles ou reduzi-los ao mínimo; 2. Intensas lutas permitiram recriar espaços de bens comuns durante os séculos 19 e 20. Esses espaços comuns são constantemente postos em causa.

Ao longo dos séculos 19 e 20 houve simultaneamente destruição e reconquista ou construção de espaços de bens comuns

Ao longo do século 19 e na primeira metade do século 20 o movimento operário, ao desenvolver sistemas de entreajuda, recriou novos espaços de bens comuns: criação de cooperativas, desenvolvimento de caixas de greve, de fundos de solidariedade. A vitória da revolução russa também contribuiu durante um curto período para o restabelecimento de bens comunitários, antes da degeneração estalinista impor a ditadura e privilégios vergonhosos, em proveito de uma casta burocrática, como muito bem descreveu, em 1936, Leão Trotsky [pt-br: Leão Trótski] em A Revolução Traída [48].

Digamos que, nos países capitalistas, as lutas políticas e sociais traduziram-se no século 20 (em períodos que variam de país para país) no desenvolvimento do que convencionou chamar-se wellfare state ou estado social, quando os governos capitalistas compreenderam que tinham de fazer concessões ao movimento operário para obterem a paz social e em certos casos para evitar o reacender das lutas revolucionárias.

Depois da II Guerra Mundial, de finais dos anos 1940 até finais da década de 1970, a vaga de descolonização, principalmente em África, Próximo Oriente e Ásia, à qual se juntaram as vitórias de revoluções como a da China (1949) ou de Cuba (1959), conduziram à reaquisição de certos bens comuns, nomeadamente por via da onda de nacionalizações de certas infraestruturas (o Canal de Suez em 1956, pelo regime de Nasser) e de fontes de matérias-primas (o cobre sob Allende, no início dos anos 1970) e hidrocarbonetos (Argélia, Líbia, Iraque, Irão, …).

Este período de reafirmação dos bens comunitários foi expresso numa série de documentos das Nações Unidas, desde a declaração universal de 1948 até à Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986 [ver aqui em pt-br ou aqui em pt-pt]. Note-se que no seu artigo 1, § 2, a declaração sobre o direito ao desenvolvimento afirma: «O direito humano ao desenvolvimento implica também a plena realização do direito dos povos à autodeterminação, o qual inclui […] o exercício do seu direito inalienável à plena soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais» [49]. Este direito inalienável dos povos «à plena soberania sobre todas as suas riquezas e recursos naturais» é constantemente posto em causa por instituições como o Banco Mundial, o FMI, a maioria dos governos, sempre no interesse de grandes empresas privadas.

A reprodução social no centro das preocupações sobre os bens comuns, graças à acção dos movimentos feministas

A actividade de reprodução social também passou a fazer parte das preocupações sobre os bens comuns, graças à acção dos movimentos feministas. Como escreveram Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser no seu manifesto intitulado «Feminismo para os 99 %» [50], «a sociedade capitalista encerra uma contradição no que diz respeito à reprodução social: tende a requerer tanto quanto possível o trabalho reprodutivo “gratuito”, sem prestar qualquer atenção à sua renovação e em benefício exclusivo do capital – o que provoca inevitavelmente “crises de cuidados” que pesam sobre as mulheres, arrasam as famílias e esgotam a energia das pessoas e dos grupos sociais» (Posfácio, p. 99 [aqui em tradução livre de Rui Viana Pereira]). As outras autoras definem a reprodução social como englobando «as actividades que permitem sustentar os seres humanos enquanto seres sociais incarnados: não têm apenas necessidade de se alimentarem e de dormirem, mas também de educar as crianças, de cuidar da família e de proteger a sua comunidade, esforçando-se por realizar a esperança num futuro melhor. Todas as sociedades assentam nestas actividades, mas nas sociedades capitalistas elas servem outro mestre: o capital, que precisa do trabalho de reprodução social para produzir e reconstituir a “força de trabalho”» (Posfácio, p. 103 [trad. idem]).

Mais adiante as autoras acrescentam algo que nos aproxima da situação posta em destaque pela crise multidimensional actual do capitalismo e pela pandemia do coronavírus: «O capitalismo parte do princípio que sempre haverá energias suficientes para “produzir” trabalhadores e trabalhadoras e manter os laços sociais de que dependem a produção económica e a sociedade no seu conjunto. Na realidade, as capacidades de reprodução social não são infinitas e estão à beira do seu limite. Quando uma sociedade suprime as ajudas públicas à reprodução social, e simultaneamente obriga as pessoas sobre as quais recai esse encargo a efectuarem um trabalho exaustivo e mal pago, está a esgotar as capacidades sociais das quais depende em absoluto» (Posfácio, p. 109 [trad. idem]).

O que Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser denunciam nestas passagens permite compreender melhor a fragilidade da sociedade capitalista face ao coronavírus, a incapacidade dos governos para fazerem o necessário, em tempo útil, para defenderem o melhor possível a população num contexto de pandemia, a pressão que recai sobre os trabalhadores/as dos sectores essenciais e vitais para correrem em auxílio das populações, enquanto ao mesmo tempo, em consequência das decisões desses mesmos governos, elas e eles são sub-remunerados/as, desvalorizados/as e em número insuficiente. E podemos verificar que o mesmo se passa com as causas da incúria dos governos para enfrentarem as consequências das alterações climáticas em curso, sobre o subequipamento e a falta de pessoal encarregado da protecção civil, perante as «catástrofes naturais» cada vez mais frequentes.

A dívida pública foi e é utilizada pelo sistema capitalista para atacar os bens comuns

Desde a década de 1970-1980 as dívidas públicas foram usadas sistematicamente para agravar os ataques contra os bens comunitários, tanto no Norte como no Sul do planeta. É o que o CADTM, bem como outros movimentos que se opõem às dívidas ilegítimas, não deixam de denunciar desde a década de 1980. Já consagrei a este tema uma dezena de obras [51] e centenas de artigos. É encorajador verificar que cada vez mais autores destacam igualmente a utilização da dívida como arma de ataque aos bens comuns e aos serviços públicos [52].

A título de exemplo, cito mais uma vez as autoras do Feminismo para os 99 %: «Longe de permitir aos estados que perpetuem a reprodução social graças à instalação de serviços públicos, disciplina-os para satisfazer os interesses de curto prazo dos investidores privados. A dívida é a sua arma predilecta. O capital financeiro vive da dívida soberana, que utiliza para impedir até as mais modestas prestações sociais, forçando os estados a liberalizarem as suas economias, a abrirem os mercados e a imporem a “austeridade” às populações sem defesa» (Posfácio, p. 114 [trad. idem]).

Marx, há mais de século e meio, já tinha encontrado uma fórmula muito forte: «A dívida pública, por outras palavras a alienação do Estado, seja ele despótico, constitucional ou republicano, é uma marca da era capitalista» [53]. Se atentarmos no papel instrumentalizador do reembolso da dívida pública no reforço de políticas capitalistas neoliberais mortíferas, chegamos à conclusão que é preciso lutar pela anulação das dívidas ilegítimas. Marx também escreveu que «O crédito público e o crédito privado são o termómetro económico que permite medir a intensidade de uma revolução». [54]

A pandemia do coronavírus aumentou a distância entre Norte Global e Sul Global

Face à pandemia de coronavírus que teve início em finais de 2019, inícios de 2020, a resposta dos governos dos países que tradicionalmente fazem parte das potências imperialistas (Europa Ocidental, América do Norte, Japão, Austrália-Nova Zelândiia) e a das grandes firmas farmacêuticas privadas aumentou o fosso que separa o Norte Global do Sul Global.

Para as grandes farmacêuticas, é mais rentável e mais seguro fornecer prioritariamente os países ricos, uma vez que os governos do Norte pré-financiam uma parte da produção e estão dispostos a pagar preços altos. Daí que as grandes firmas do Big Pharma lhes tenham dado prioridade absoluta. Os números que mostram a distribuição geográfica dos fornecimentos de vacinas são eloquentes. Para a Moderna, a União Europeia e os Estados Unidos representam 84 % das suas vendas totais. 98 % das entregas da Pfizer/BioNTech e 79 % das entregas da Johnson & Johnson foram para os países de rendimento elevado ou intermédio superior. A Pfizer e a BioNTech entregaram até à data ao Estado sueco nove vezes mais doses de vacina que a todos os países de baixo rendimento somados [55].

A cartografia das vacinações também indica claramente que uma parte do mundo foi deixada à margem. Recordemos que, no início de outubro de 2021, dos 5,76 mil milhões de doses injectadas em todo o mundo, 0,3 % foram para países de baixo rendimento, onde vivem cerca de 700 milhões de pessoas. Apenas 2,1 % da população dos 27 países de baixo rendimentoreceberam uma dose da vacina contra o covid, ao passo que mais de 60 % da população da América do Norte e da Europa Ocidental foram vacinadas.

Os governantes de um punhado de países ricos opõem-se ao levantamento das patentes desejado por mais de 100 países do Sul Global. Entre os mais notórios opositores à suspensão das patentes, encontramos a Comissão Europeia, a Suíça, o Japão. No caso dos EUA, embora o presidente Joe Biden tenha anunciado em maio de 2021 que era favorável à suspensão das patentes, até agora ainda não fez o que seria necessário para convencer os governos que bloqueiam o dossier na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Graças às patentes e às ajudas dos estados, é fornecida à Big Pharma uma renda ilegítima

Os preços cobrados pela Big Pharma sobre as vacinas covid são totalmente abusivos. Dois exemplos: segundo as estimativas baseadas nas investigações do Public Citizens, a produção em grande escala da vacina Pfizer/BioNTech não custa mais de 1,20 $ por dose. A vacina custa à Moderna cerca de 2,85 $ por dose [56]. No entanto, a Pfizer cobra até 23,50 $ por dose nalguns países e a Moderna chega aos 37 $.

Para justificar os elevados preços cobrados pelas vacinas, os medicamentos e os tratamentos, os representantes da indústria farmacêutica argumentam com o elevado nível de investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D / R&D / P&D) e em ensaios clínicos. Este argumento é geralmente fácil de rebater, mas no caso da produção de vacinas covid cai pela base, pois as despesas em I&D e em ensaios clínicos foram financiadas pelos poderes públicos, com dinheiro dos contribuintes.

Os governos do Norte, ao decidirem facultar uma terceira injecção, favorecem os interesses particulares da Big Pharma, que vai buscar lucros acrescidos. Se as patentes sobre as vacinas anti-covid, sobre os testes, sobre os medicamentos não forem suspensas ou pura e simplesmente suprimidas, as grandes empresas privadas que dominam o sector da farmácia vão embolsar durante 20 anos rendimentos colossais, à custa das populações, dos orçamentos dos estados e dos sistemas públicos de saúde. A questão é portanto candente, pois já se sabe que as injecções de reforço vão ser recomendadas ou impostas. Imaginemos uma injecção anual durante 20 anos, com uma vacina protegida por uma patente e portanto vendida a preços altos … Isto significa um lucro monumental.

Num dossier bem construído, [57] o Financial Times explica como esta firma norte-americana, aliando-se à empresa alemã BioNTech, levou a melhor sobre os seus concorrentes (Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson) na produção/comercialização da vacina. Tal como a Moderna, deu prioridade absoluta aos mercados dos países ricos. No final de 2021 vendeu 80 % das vacinas covid compradas na União Europeia e 74 % do mercado dos EUA. Em relação aos governos do Sul Global mostra-se extremamente exigente e impõem-lhes modificações na legislação como condição prévia ao fornecimento de vacinas. Escreve o Financial Times: «Antes de concluir os acordos, a Pfizer exigiu aos países que modifiquem a legislação nacional, a fim de proteger os fabricantes de vacinas contra processos judiciais (…). Do Líbano às Filipinas, os governos nacionais modificaram as leis para garantirem o aprovisionamento em vacinas».

O Financial Times cita Jarbas Barbosa, director-adjunto da Organização Pan-Americana da Saúde, que considera as condições impostas pela Pfizer «abusivas», num momento em que, por razões de urgência, os governos não podem dizer não.

O diário financeiro londrino explica que as negociações com a África do Sul foram particularmente tensas. O Governo queixou-se das «exigências irracionais» da Pfizer, assim qualificadas pelo antigo ministro da Saúde, Zweli Mkhize. Isto atrasou a entrega das vacinas. Segundo o Financial Times, a dado momento a Pfizer exigiu ao Governo que desse activos soberanos como garantia para cobrir os custos de qualquer potencial indemnização, coisa que ele recusou fazer. Segundo as pessoas que conhecem bem este dossier, o Tesouro sul-africano rejeitou a proposta do Ministério da Saúde de assinar o acordo com a Pfizer, argumentando que isso equivalia a uma «perda da soberania nacional».

O Financial Times acrescenta que a «Pfizer insistiu em ser indemnizada por processos civis e exigiu ao Governo que financiasse um fundo de indemnização». Segundo um alto funcionário que preferiu manter o anonimato, alguns membros do Governo disseram-lhe: «Estes tipos apontam-nos uma pistola à cabeça».

A organização sul-africana Health Justice recorreu à Justiça para impor a publicação dos contratos assinados entre a Pfizer e o Governo sul-africano. «Queremos conhecer todos os pontos em que eles fizeram um braço-de-ferro», declarou Fatima Hassan, fundadora da Health Justice. «Uma empresa privada não pode ter tamanho poder. O contrato deveria ser público. Assim se veria o que a Pfizer conseguiu impor a países soberanos em todo o Mundo».

O comportamento escandaloso dos governos dos países capitalistas mais industrializados que reforçam deliberadamente o fosso que os separa dos povos dos países de baixo rendimento é ilustrado pela terceira dose de vacinas. À data de novembro de 2021, estes governos já tinham providenciado a terceira dose da vacina a 120 milhões de habitantes dos países ricos, enquanto o total de vacinas administradas nos países de baixo rendimento era de 60 milhões [58]. Estamos perante um verdadeiro apartheid em matéria de saúde pública.

Por seu lado, a Amnistia Internacional denunciou a AstraZeneca, a BioNTech, a Johnson & Johnson, a Moderna, a Novavax e a Pfizer, por estas «seis empresas ao comando do fornecimento de vacinas contra o Covid-19 fomentarem uma crise de direitos humanos sem precedentes, ao recusarem renunciar aos seus direitos de propriedade intelectual e partilhar a sua tecnologia, sendo que a maior parte delas se recusa a entregar vacinas aos países pobres» [59].

COVAX não é solução

Os governos dos países do Sul que quiserem permitir que a sua população se vacine terão de se endividar, pois as iniciativas do tipo COVAX [Covid-19 Vaccines Global Access (Acesso Global às Vacinas da Covid-19)] são insuficientes e consolidam a influência do sector privado. A COVAX é co-dirigida por três entidades: 1. A GAVI Aliance, uma estrutura privada na qual participam empresas e estados; 2. a Coligação para Inovações para Epidemias (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Inovation), uma estrutura privada na qual participam igualmente firmas capitalistas e estados; 3. A OMS, que é uma agência especializada das Nações Unidas.

Entre as empresas que financiam e influenciam a GAVI encontramos a Fundação Bill & Melinda Gates, a Fundação Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, Federação Internacional de Comercialização de Produtos Farmacêuticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), o banco espanhol Caixa, o banco UBS (principal banco suíço de gestão de fortunas a nível mundial), as sociedades financeiras Mastercard e Visa, o construtor de motores para aviões Pratt and Whitney, a firma multinacional americana especializada em bens de consumo corrente (higiene e produtos de beleza) Proctor & Gamble, a multinacional agroalimentar neerlando-britânica Unilever, a sociedade petroleira Shell International, a firma sueca de streaming musical Spotify, a firma chinesa TikTok, o fabricante de automóveis Toyota, … [60]

A segunda estrutura que co-dirige a COVAX é a CEPI (Coligação para Inovações para Epidemias), fundada em 2017 em Davos, por ocasião de uma reunião do Fórum Económico Mundial. Entre as sociedades privadas que financiam e influenciam fortemente a CEPI vamos encontrar a Fundação Melinda & Bill Gates, que investiu 460 milhões de dólares.

A composição da iniciativa COVAX é esclarecedora quanto ao facto de os estados e a OMS renunciarem às suas responsabilidades na luta contra a pandemia em particular e em matéria de saúde pública em geral. Esta atitude insere-se na vaga neoliberal que vinga desde a década de 1980 à escala mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, assim como as direcções das agências especializadas do sistema da ONU (por exemplo a OMS, encarregue da saúde, e a FAO, encarregue da agricultura e alimentação) evoluíram acentuadamente no mau sentido ao longo dos últimos 30 a 40 anos, alinhando-se cada vez mais com iniciativas privadas dirigidas por um número restrito de grandes empresas de dimensão mundial. Os chefes de estado e de governo seguiram a mesma via. Aliás, pode dizer-se que foram eles quem tomou a iniciativa. Ao fazerem-no, aceitaram que as grandes empresas privadas tomem parte nas decisões e sejam favorecidas quando se trata de fazer escolhas. [61]

Recordemos que há mais de 20 anos os investigadores e os movimentos sociais especializados no domínio da saúde propuseram que os poderes públicos investissem quantias suficientes para produzir remédios eficazes e vacinas contra diversos vírus de «nova geração» relacionados com o aumento das zoonoses. A esmagadora maioria dos estados preferiu passar a bola ao sector privado e permitiu-lhe o acesso aos resultados das investigações científicas realizadas por organismos públicos, quando, pelo contrário, deveriam ter investido directamente na produção de vacinas e tratamentos, no âmbito do serviço público de saúde.

A iniciativa COVAX não constitui de modo algum uma solução.

A COVAX tinha prometido fornecer, até ao final de 2021, 2 mil milhões de doses aos países do Sul que as pediram e estão associados à iniciativa. Na realidade, verificava-se no início de setembro de 2021 que apenas 243 milhões de doses foram enviadas, [62] de forma que o objectivo dos 2 mil milhões de doses foi adiado para o primeiro semestre de 2022.

Todas as grandes potências do Norte ficaram aquém das promessas feitas.

Por exemplo, a União Europeia comprometeu-se a entregar 200 milhões de doses aos países mais pobres até ao final de 2021 e afinal enviou apenas 20 milhões, conforme reconheceu em 7/09/2021 Clément Beaune, secretário de Estado encarregue dos Negócios Europeus do Governo francês. [63]

Segundo um balanço oficial efectuado em dezembro de 2021, até à data a COVAX apenas enviou 600 milhões de doses para os 144 países ou territórios, muito longe dos 2 mil milhões prometidos para 2021. Até hoje, apenas 9 doses por cada 100 habitantes foram entregues aos países de baixo rendimento (no sentido da expressão adoptado pelo Banco Mundial). A título de comparação: a média mundial eleva-se a 104 por cada 100 habitantes. Este número sobre para 149 nos países de elevado rendimento.

África é o continente menos vacinado, com 18 doses administradas por cada 100 habitantes. [64]

A C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool) é outra iniciativa enganadora da OMS. Inclui os mesmos protagonistas da COVAX. Foi criada para tornar pública a propriedade intelectual, os dados e os processo de fabrico, encorajando as empresas farmacêuticas detentoras das patentes a conceder a outras firmas o direito de produzir a vacina, os medicamentos ou os tratamentos, facilitando a transferência de tecnologia.

Até hoje, nenhum fabricante de vacinas partilhou as patentes ou o conhecimento por via da C-TAP. [65]

Face ao falhanço da COVAX e da C-TAP, os signatários do manifesto «Ponhamos Fim ao Sistema de Patentes Privadas!», lançado pelo CADTM em maio de 2021, têm razão em afirmar:

«Iniciativas como COVAX ou C-TAP falharam miseravelmente, não só devido à sua inadequação, mas sobretudo porque respondem ao fracasso do actual sistema de governação global com iniciativas em que países ricos e multinacionais, muitas vezes sob a forma de fundações, procuram remodelar a ordem global ao seu gosto. A filantropia e as iniciativas públicas-privadas florescentes não são a resposta. São ainda menos face aos actuais desafios globais num mundo dominado por Estados e indústrias guiados apenas pela lei do mercado e pelo máximo lucro.» [66]

Voltando à visão histórica global

Segundo o Relatóriosobre as Desigualdades Mundiais publicado no início de dezembro de 2021 e coordenado por Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, a fatia de rendimentos actualmente arrecadados pela metade mais pobre da população mundial é cerca de metade do que era em 1820, antes da grande divergência entre os países ocidentais e as suas colónias. A fatia dos rendimentos pessoais dos 50 % de adultos mais pobres em todo o Mundo, ou seja cerca de 3 mil milhões de pessoas, é metade do que era em 1820!

Para além da clivagem Norte-Sul: a exploração de classe dentro de cada país

Este panorama da situação mundial é fundamental, mas deve ser completado com as fortes desigualdades de rendimento e de acumulação de riquezas no interior de cada país. O capitalismo alastrou a todo o planeta. Neste sistema, a classe capitalista, que representa uma ínfima minoria da população, enriquece todos os dias à custa das riquezas produzidas pelo trabalho da maioria da população, e também graças à exploração da Natureza, sem qualquer preocupação com os limites físicos desta.

Despojada da propriedade dos meios de produção, a maioria das mulheres e homens não tem outra escolha para viver senão vender a sua força de trabalho aos capitalistas (proprietários dos meios de produção), que procuram remunerar esse trabalho tão pouco quanto possível, impedindo assim a esmagadora maioria da população de sair da condição social em que se encontra. Inversamente, as riquezas acumuladas pelos capitalistas permitem-lhes investir em variados sectores, com o objectivo de aumentarem as suas fontes de lucro, explorando ao mesmo tempo os seres humanos e a Natureza.

A fim de maximizar os lucros e assegurar que este modo de produção perdura, a classe capitalista procura não só manter os salários directos ao mais baixo nível, mas também impedir a redistribuição das riquezas, contribuindo o menos possível em impostos e agindo contra as políticas sociais, nomeadamente os serviços públicos de saúde, educação, habitação [67]. Aos capitalistas também lhes convém impedir a organização dos trabalhadores/as, nomeadamente actuando contra o que se costuma chamar direitos do trabalho: o direito de constituir sindicatos, o direito à greve, as negociações colectivas, etc. Inversamente, aos trabalhadores.as interessa organizarem-se, a fim de ganharem direitos sociais e contestarem as desigualdades. Existe portanto uma luta de classes a nível internacional – cuja intensidade varia segundo a organização colectiva dos trabalhadores, a região e a época – contra as injustiças gritantes.

As desigualdades económicas entre diferentes grupos da população podem ser medidas nomeadamente pelo património possuído por cada pessoa e pelos rendimentos que usufrui (rendimentos do trabalho – salários, pensões, subsídios sociais – e rendimentos do capital – lucros das empresas, dividendos recebidos pelos accionistas, etc.).

Os grupos mais pobres da população mundial possuem literalmente menos que nada: estão endividados e devem dinheiro aos seus credores – geralmente bancos –, que é como quem diz aos grupos mais ricos da população. Nos EUA cerca de 12 % da população – ou seja 38 milhões de pessoas – têm património negativo. [68] O nível de endividamento dessas pessoas – resultante nomeadamente de empréstimos para estudar ou comprar casa – é tal que atira o património acumulado dos 50 % mais pobres da população para valores negativos (-0,1 %) [69].

Conclusão

Desde o início da conquista violenta de continentes inteiros pelas potências europeias até hoje, assistiu-se a sucessivas pilhagens, à destruição de bens comuns, ao genocídio de populações inteiras, à exploração do trabalho e da Natureza … Progressivamente o sistema capitalista generalizou-se à escala mundial. Este sistema submete os seres humanos e o conjunto da Natureza a uma exploração intensiva, com o fim de acumular o máximo de lucros a curto prazo e de garantir o enriquecimento da classe capitalista, que não representa mais de 1 % da população mundial. Segundo o relatório sobre a riqueza mundial, emitido todos os anos pelo banco Crédit Suisse, 1 % dos adultos em todo o mundo possui 45 % de toda a riqueza pessoal, enquanto cerca de 3 mil milhões de pessoas nada possuem [70].

O sistema capitalista produziu uma crise multidimensional a nível global que coloca a vida na Terra à beira da extinção.

É mais que tempo de agir para romper com o modo capitalista de produção e de propriedade. Temos de sair do capitaloceno.

Tradução de Rui Viana Pereira

Bibliografia

ADDA, J., La Mondialisation de l’économie, La Découverte, Paris, 1996, 2 vols.

AMIN, S. (1970), L’accumulation à l’échelle mondiale, éditions Anthropos, Paris, 1971, 617 p.

ANDERSON, P., (1977), L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, François Maspero, Paris, 1978, 2 vols.

ARRUZZA, C., BHATTACHARYA, T. e FRASER, N., Feminismo para os 99 %. Um Manifesto (2019). Ed. Boitempo, Brasil, 2019, 128 p.; ed. Penguin Random House Grupo Editorial Portugal, 2019.

BAIROCH, P. (1993), Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte/Poche, Paris 1999, 288 p.

BAYLY, C.A., (2004), La naissance du monde moderne (1780-1914), Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, Paris, 2007, 862 p.

BEAUD, M. (1981), Histoire du capitalisme de 1500 à 2000, Seuil, Paris, 2000, 437 p.

BENSAÏD, D., Les dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, La Fabrique, Paris, 2007, 128 p.

BIHR A., Le premier âge du capitalisme, 1415-1763, vol. 1, «L’expansion européenne», Page 2/Syllepse, Lausanne/Paris, 2018, 694 p.

BIHR A., Le premier âge du capitalisme, 1415-1763, vol. 2, «La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme», Page 2/Syllepse, Lausanne/Paris, 2019, 805 p.

BIHR A., Le premier âge du capitalisme, 1415-1763, vol. 3, «Un premier monde capitaliste», Page 2/Syllepse, Lausanne/Paris, 2019, 2 vol. 1 762 p.

BRAUDEL, F. (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme. XVe-XVIIIe siècle. Paris, Armand Colin, 1979. 3 vols.

BRITTO, Luis, El pensamiento del Libertador – Economía y Sociedad, BCV, Caracas, 2010.

CHAUDHURI, K. N. (1978), The Trading World of Asia and the English East India Company, 1660–1760, Cambridge University Press, Cambridge.

CHAUDHURY, S. (1999), From Prosperity to Decline: Eighteenth Century Bengal,Manohar, New Delhi.

FEDERICI, S. (2004), Caliban et la Sorcière, Entremonde, Genève-Paris, 2014, 459 p.

George, S. (1988), Jusqu’au cou, La Découverte, Paris, 1989, 405 p.

George, Susan. 1992. L’effet Boomerang, coll. Essais, La Découverte, Paris, 291 p.

GUNDER FRANK, A. (1977), L’accumulation mondiale 1500-1800, Calmann-Lévy, 1977, 340 p.

LUXEMBURG, R. (1913), L’accumulation du capital, tome II, François Maspero, Paris, 1967, 238 p.

MANDEL, E. (1972), Le Troisième âge du capitalisme, Les Éditions de la Passion, Paris, 1997, 559 p.

MARX, K. Les luttes de classes en France 1848-1850, Éditions sociales, Paris, 1974.

MARX, K. (1867), Le Capital, livre I, Œuvres I, Gallimard, La Pléiade, 1963, 1818 p.

POMERANZ, K. (2000), The Great Divergence, Princeton University Press, Princeton.

SHIVA, V. (1991), The Violence of the green revolution, Third World Network, Malaisia, 1993, 264 p.

WALLERSTEIN, I. (1983), Le capitalisme historique, Editions La Découverte, Paris, 1996, 119 p.

Notas

[1] Este artigo tem múltiplas origens. A versão actual foi apresentada a 28 de outubro de 2021, numa conferência em linha organizada pela Universidade de CEBU, nas Filipinas, no âmbito de um seminário intitulado «Perspectivas Coloniais: Reclamemos os Nossos Direitos Enquanto Povos do Sul Global» (Decolonial Perspectives: Reclaiming our rights as People from the Global South). É uma versão largamente aumentada da conferência dada pelo autor em Kerala (Índia) a 24 de janeiro de 2008, com o título «Impactos da Globalização sobre os Camponeses Pobres». As partes acrescentadas foram redigidas em 2017 e 2021.

[2] Há que juntar-lhes os Dinamarqueses, que fizeram algumas conquistas no mar das Caraíbas, não esquecendo, mais a norte, a Gronelândia («descoberta» alguns séculos antes). Recordemos que os Noruegueses já tinham chegado à Gronelândia e ao «Canadá» muito antes do século 15. Ver nomeadamente a viagem de Leif Ericsson no início do século 11 até às «Américas» (onde se deslocou do Labrador até à extremidade setentrional da Terra Nova), onde foi estabelecida uma breve colonização, por muito tempo esquecida, na Anse aux Meadows.

[3] O nome América provém de Américo Vespúcio, navegador italiano ao serviço da coroa espanhola. Os povos indígenas dos Andes (Quechuas, Aymaras, etc.) chamam ao seu continente Abya-Yala.

[4] Na lista dos recursos naturais convém incluir os novos recursos biológicos levados pelos Europeus para os seus países e depois difundidos pelas restantes terras que conquistaram. Contam-se entre eles o milho, a batata, a batata-doce, a mandioca, os pimentos, o tomate, o amendoim, o ananás, o cacau e o tabaco.

[5] Os números relativos à população das Américas antes da conquista pelos europeus são objecto de estimativas muito diferentes. Borah calcula que a população das Américas chegava aos 100 milhões em 1500, Biraben e Clark, em estudos separados, falam de cerca de 40 milhões. Braudel avalia a população das Américas entre 60 e 80 milhões em 1500. Maddison adopta uma estimativa muito inferior, calculando que a população da América Latina era de 17,5 milhões em 1500, ficando reduzida a menos de metade um século depois do início da conquista. No caso do México, calcula ele que a população passou de 4,5 milhões em 1500, para 1,5 milhões um século mais tarde (ou seja um despovoamento de dois terços dos habitantes). Neste artigo, por prudência, opto pela hipótese mais baixa. Mas mesmo nesta hipótese, a invasão e a conquista das Américas pelos Europeus é claramente comparável a um crime contra a Humanidade e a um genocídio. As potências europeias que conquistaram as Américas exterminaram povos inteiros e os mortos contam-se aos milhões, provavelmente dezenas de milhões.

[6] As realezas espanhola e portuguesa, que dominaram durante três séculos a América do Sul, a América Central e uma parte das Caraíbas, serviram-se, enquanto potências católicas, do apoio do papa para perpetrarem os seus crimes. Juntemos a isto que a coroa espanhola expulsou no final do século 15 os muçulmanos e os judeus (que não se converteram ao cristianismo) durante e após a Reconquista (que é concluída em 12 de janeiro de 1492). Os judeus que foram expatriados e não renunciaram à sua religião judaica encontraram refúgio principalmente nos países muçulmanos, no seio do Império Otomano, muito tolerante em relação a outras religiões.

[7] Deste ponto de vista, a mensagem do papa Bento XVI, aquando da sua viagem à América Latina em 2007, é particularmente injuriosa para com a memória dos povos vitimados pela dominação europeia. De facto, longe de reconhecer os crimes cometidos pela Igreja Católica contra as populações indígenas das Américas, Bento XVI quis fazer crer que estes aguardavam a mensagem de Cristo levada pelos Europeus a partir do século 15.

[8] Ao longo dos tempos, os Europeus trouxeram da Ásia, nomeadamente, a produção têxtil de seda, o algodão, a técnica do vidro soprado, a cultura do arroz e a cana-de-açúcar.

[9] Nomeadamente a famosa Rota da Seda entre a Europa e a China, percorrida pelo veneziano Marco Polo em finais do século 13.

[10] Oficialmente Cristóvão Colombo procurava chegar à Ásia (nomeadamente à Índia) fazendo rota para oeste, mas sabe-se que ele esperava encontrar novas terras desconhecidas dos Europeus.

[11] A partir do século 16, a utilização do oceano Atlântico para rumar da Europa para a Ásia e Américas marginalizou o Mediterrâneo durante quatro séculos, até ser escavado o Canal de Suez. Até finais do século 15 os principais portos europeus (Veneza e Génova) situavam-se no Mediterrâneo. A partir daí os portos do Atlântico foram ganhando predominância – Anvers, Londres, Amesterdão.

[12] Ver Éric Toussaint, A Bolsa ou a Vida. A Dívida Externa do Terceiro Mundo: As Finanças contra os Povos, cap. 7. Fundação Perseu Abramo, Brasil, 2002, 416 p. A primeira crise internacional da dívida ocorreu no primeiro quartel do século 19, afectando simultaneamente a Europa e as Américas (está ligada à primeira crise mundial de superprodução de mercadorias). A segunda crise internacional da dívida explodiu durante o último quartel do século 19 e as suas repercussões afectaram todos os continentes.

[13] Nas cidades costeiras do Leste de África aglomeravam-se comerciantes – árabes, indianos do Gujarat e de Malibar (= Kerala) e persas – que importavam tecidos de seda e algodão, especiarias e porcelanas da China, e exportavam algodão, madeiras preciosas e ouro. Aí se encontravam também pilotos de costa que conheciam bem as condições das monções no mar Árabe e no oceano Índico.

[14] Needham, 1971, p. 484.

[15] No século 15 Pequim estava ligada às suas zonas de abastecimento alimentar pelo Grande Canal, que se alongava por 2.300 km e no qual navegavam facilmente as barcaças, graças a um engenhoso sistema de comportas.

[16] A comparação entre os produtos internos brutos por habitante dos Europeus e do resto do Mundo é assunto de grande controvérsia. As estimativas variam fortemente consoante as fontes. Outros autores que não Paul Bairoch, Fernand Braudel e Kenneth Pomeranz consideram que em 1500 a Europa não tinha um PIB por habitante superior ao de outras regiões do Mundo como a China. Maddison opõe-se radicalmente a esta opinião (acusando-os de substimarem o desenvolvimento da Europa Ocidental) e calcula que o PIB por habitante da Índia era de 1.500 a 550 dólares (de 1990) e o da Europa Ocidental de 750 dólares. O que devemos reter de toda esta polémica entre autores é que em 1500, antes de as potências europeias partirem à conquista do Mundo, tinham um PIB por habitante que representava entre 1,5 e 2 vezes o da Índia, ao passo que 500 anos mais tarde essa relação é 10 vezes superior. É razoável deduzir que o recurso à violência e à extorsão por parte das potências europeias (às quais se juntaram mais tarde os EUA, o Canadá, a Austrália e outros países de emigração europeia dominante) constitui em boa parte a base da sua vantagem económica presente. O mesmo raciocínio se aplica ao Japão, com algum desfasamento de tempo, pois o Japão, que entre 1500 e 1800 tinha um PIB por habitante inferior ao da China, apenas se transformou numa potência capitalista e conquistadora em finais do século 19. A partir desse momento, a progressão do seu PIB por habitante foi fulgurante: multiplicou-se por 30 entre 1870 e 2000 (a crer em Maddison). É durante esse período que se distancia verdadeiramente da China.

[17] Ver Maddison, 2001, p. 260.

[18] Ver Maddison, 2001, p. 110.

[19] O livre-cambismo abole ou reduz as barreiras tarifárias à troca internacional de mercadorias. É o oposto de proteccionismo. Alguns autores usam também as expressões «livre-troca» e «livre-comércio».

[20] Ver Gunder Frank, 1977, p. 237-238.

[21] Os Holandeses fizeram o mesmo com as técnicas de produção cerâmica chinesas, que copiaram e apresentaram depois como cerâmica, faiança e porcelana azul e branca de Delft.

[22] Karl Marx. 1867. O Capital, livro I. Além de várias edições impressas, portuguesas e brasileiras, estão disponíveis para consulta na rede digital, no Arquivo Marxista na Internet: Caps. I e VII, e Cap. XXIV – A Acumulação Original. Também disponível em linha: O Capital, livro 1, ed. Boitempo, trad. Rubens Enderle (consultado em 19/12/2021), embora faltem nesta edição alguns capítulos.

[23] Rosa Luxemburgo. 1913. A Acumulação do Capital. Fac-símile da ed. Zahar descarregável em linha (consultado em 19/12/2021).

[24] Polanyi, Karl. 1944. Em versão portuguesa: A Grande Transformação. As Origens Políticas e Económicas do Nosso Tempo, Edições 70, Portugal, 2021; A Grande Transformação, as Origens da Nossa Época, ed. Campus, Brasil; descarregável em linha (consultado em 19/12/2021).

[25] Silvia FEDERICI (2004), Calibã e a Bruxa, ed. Orfeu Negro, Portugal, 2020; ed. Tadeu Breda, Brasil, 2017.

[26] Le Jeune Karl Marx (O Jovem Karl Marx) é um filme biográfico franco-germano-belga realizado por Raoul Peck, estreado em sala em 2017.

[27] Daniel Bensaïd, Les dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, La Fabrique, Paris, 2007, 128 p.

[28] Ver http://cadtm.org/A-Grecia-independente-nasceu-com e http://cadtm.org/Grecia-La-continuidad-de-la.

[29] Ver Sophie Perchellet,Haïti. Entre colonisation, dette et domination, CADTM-PAPDA, 2010. http://cadtm.org/Haiti-Entre-colonisation-dette-et. «Portaria do rei de França de 1825», «Artigo 2: Os habitantes actuais da região francesa de Saint-Domingue depositarão na Caisse des Dépôts et Consignations de France em cinco partes iguais, a cada ano, a contar de 1 de dezembro de 1825, a quantia de cento e cinquenta milhões de francos, destinada a compensar os antigos colonos que reclamam uma indemnização». Esta quantia subiu para 90 milhões de francos alguns anos mais tarde.

[30] Éric Toussaint, «Dívida: a Arma Que Permitiu à França Apropriar-se da Tunísia», 12/08/2016, http://cadtm.org/Divida-a-arma-que-permitiu-a.

[31] Éric Tousssaint, «A Dívida como Instrumento de Conquista Colonial do Egipto», 27/07/2016, http://cadtm.org/A-divida-como-instrumento-de.

[32] Louise Abellard, «L’Empire Ottoman face à une “troïka” franco-anglo-allemande: retour sur une relation de dépendance par l’endettement», 17/10/2013, http://cadtm.org/L-Empire-Ottoman-face-a-une-troika

[33] Éric Toussaint, «Rússia: Origem e Consequências do Repúdio das Dívidas de 10 de Fevereiro de 1918», 15/02/2021, 15429.

[34] Periféricos em relação às principais potências capitalistas europeias (Grã-Bretanha, França, Alemanha, Países Baixos, Itália, Bélgica) e aos Estados Unidos.

[35] Jacques Adda é um dos autores que chama a atenção para isto. Ver Jacques Adda. 1996. La Mondialisation de l’économie, tomo 1, p. 57-58.

[36] Para saber mais sobre os outros factores além do não recurso à dívida externa, ler Perry Anderson, L’État absolutiste. Ses origines et ses voies, t. 2, p. 261-289, sobre a passagem do feudalismo ao capitalismo no Japão. Por seu lado, Carmen M. REINHART e Christoph TREBESCH fazem notar que efectivamente o Japão não recorreu ao endividamento externo e saiu-se melhor que os outros. Ver Carmen M. REINHART e Christoph TREBESCH, The Pitfalls of External Dependence: Greece, 1829-2015, Brookings Papers.

[37] Kenneth Pomeranz, que faz questão em sublinhar os factores que impediram a China de se tornar uma das grandes potências capitalistas, não atribui importância à dívida externa, sendo verdade que centra o seu estudo no período anterior a 1830-1840. A sua análise é no entanto muito rica e inspiradora. Ver Kenneth POMERANZ (2000), The Great Divergence, Princeton University Press, 2000, 382 p.

[38] Luxemburgo, Rosa. 1969. A Acumulação do Capital. Ed. Civilização Brasileira, 2021; ed. Zahar Editores, Rio de Janeiro, 1970, disponível on-line em https://gpect.files.wordpress.com/2013/11/a-acumulac3a7c3a3o-do-capital-rosa-luxemburgo.pdf(consultado em 27/12/2021).

[39] Eduardo Galeano traça um quadro concreto e imaginado dessa destruição no seu precioso livro As Veias Abertas da América Latina (1970), que até hoje continua a ser a melhor e mais acessível apresentação das diversas formas de dominação e espoliação sofridas pelos povos da América Latina. Esta obra é solidamente documentada e mostra as responsabilidades das classes dominantes, tanto as do Velho Mundo quanto as do Novo Mundo.

[40] Ver Bairoch, Paul. 1993. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, La Découverte, Paris, 1999, p. 37.

[41] Ver BRITTO, Luis, El pensamiento del Libertador – Economía y Sociedad, BCV, Caracas, 2010.

[42] Ver Bairoch, Paul. 1993. Mythes et paradoxes de l’histoire économique, op. cit., p. 37.

[43] George Canning, alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros, viria a ser primeiro-ministro em 1827. Ver https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Canning.

[44] Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del Rio de la Plata, Buenos Aires, 1853. https://books.google.be/books?id=jBYOAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false. Citado por Eduardo Galeano, p. 245-246.

[45] A Venezuela, que recusou reembolsar a dívida, viu-se arrastada para um verdadeiro braço-de-ferro com os imperialismos norte-americano, alemão, britânico e francês, que enviaram em 1902 uma frota militar multilateral para bloquear o porto de Caracas e obter, por meio da política da canhoneira, o compromisso venezuelano de retomar o reembolso das dívidas. A Venezuela só acabou de pagar essa dívida em 1943. Ver Pablo Medina et al. 1996. «ABC de la deuda externa», p. 21-22, p. 37, p. 50.

[46] PT-BR: renda. O português europeu distingue «renda» de «rendimento». A primeira é um provento resultante da propriedade de um bem, sem intervenção de actividade produtiva, como acontece com o aluguer de moradias, de terras ou de dinheiro; o segundo inclui a totalidade dos proventos, sejam eles resultantes do trabalho ou da exploração do trabalho.

[47] Ver nomeadamente os escritos de Sismondi e de Tougan Baranovsky no século 19, assim como os grandes títulos de imprensa dessa época e os discursos dos governantes europeus coetâneos.

[48] Leão Trotsky. 1936. A Revolução Traída. Editora Centauro, Brasil, 1ª ed. 2008; parcialmente disponível on-line em https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1936/revolucaotraida/index.htm.

[49] ONU, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, aprovada pela Assembleia Geral na sua Resolução 41/128, de 4/12/1986, https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx

[50] Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, Feminismo para os 99 %. Um Manifesto(2019). Ed. Boitempo, Brasil, 2019, 128 p.; ed. Penguin Random House Grupo Editorial Portugal, 2019.

[51] Ver A Bolsa ou a Vida, A Dívida Externa do Terceiro Mundo: As Finanças contra os Povos, cuja 1ª edição francesa data de 1999; ed. brasileira Editora Fundação Perseu Abramo, 2002. Ver também duas obras co-escritas com Damien Millet: 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale (Syllepse, Paris, 2008) e, em 2012 (2013 em Portugal), A crise da Dívida. Auditar, Anular, Alternativa Política (ed. Temas & Debates, 2012). Entre as obras precursoras sobre a dívida como instrumento de imposição das políticas neoliberais, é preciso destacar os livros de duas mulheres: Susan George e Cheryl Payer.

George, Susan. 1988. Jusqu’au cou, La Découverte, Paris, 1989, 405 p.

George, Susan. 1992. L’effet Boomerang, coll.Essais, La Découverte, Paris, 291 p.